NEWS & BLOG

ニュース&ブログ

2025.09.22

猫背

猫背はジムの筋トレで解消!自信が持てる背中を作る最強メソッド

この記事を書いた人

医療国家資格者兼パーソナルトレーナー

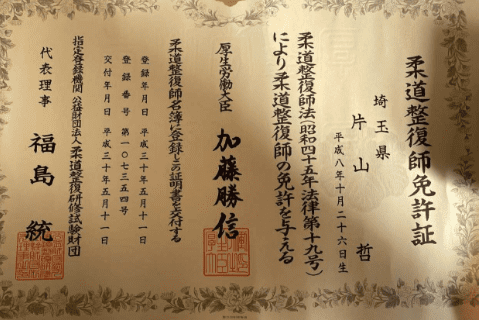

片山 哲

保有資格

- 柔道整復師

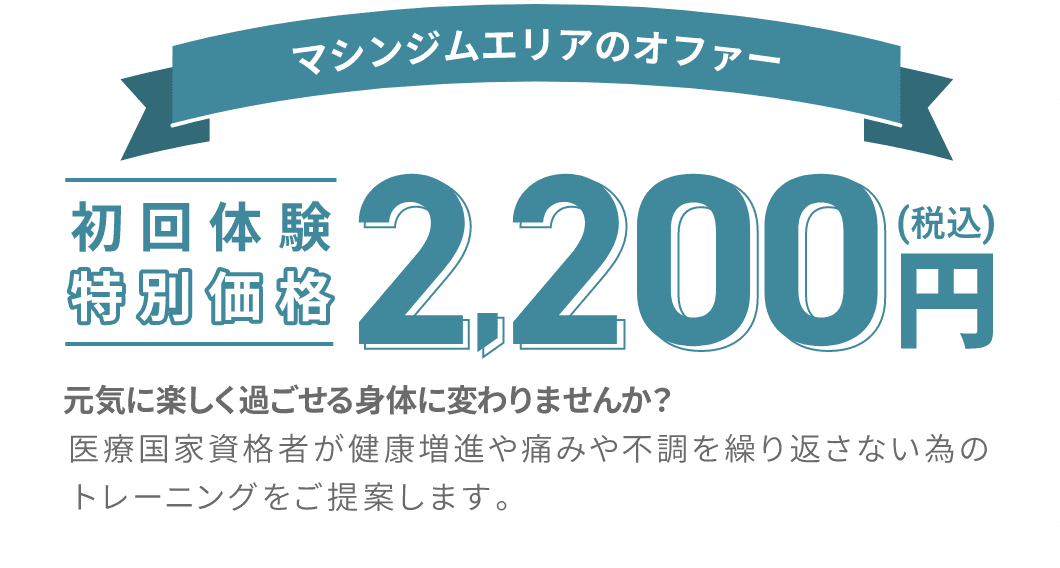

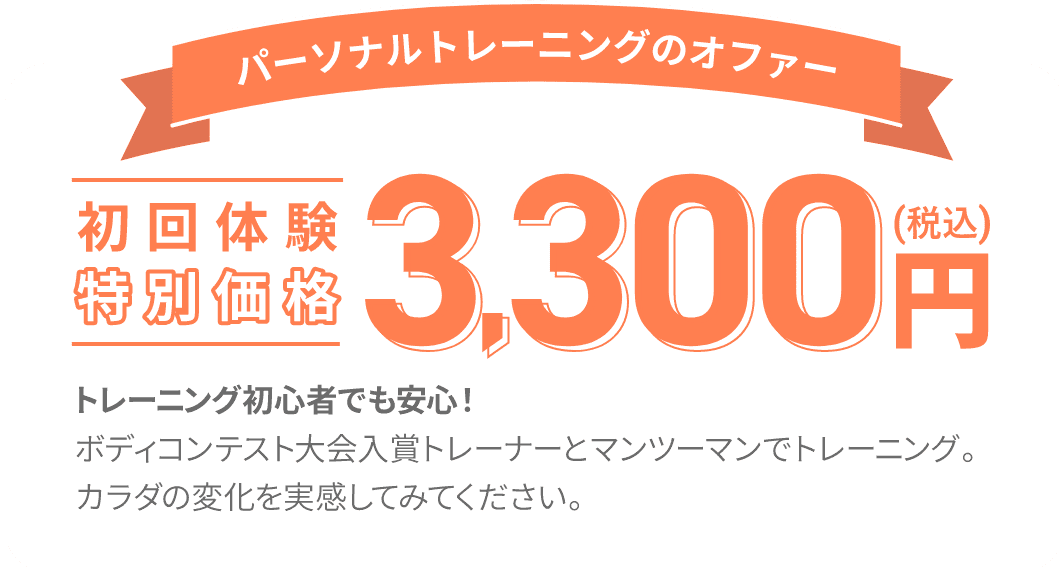

ボディメイクには正しい知識が欠かせません。そのため国家医療資格を取得し、自らもトレーニングを継続。ボディコンテストで2度入賞するなど実績を築きました。体が変われば人生が変わります。それを少しでも多くの方に実感していただくことが私のモットーです。

猫背にお悩みではありませんか?姿勢の悪さは見た目だけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなりかねません。この記事では、ジムでの筋トレが猫背改善に最も効果的な理由を詳しく解説します。専門的なマシンを使った背中や胸、体幹を鍛える具体的なメニューや、正しいフォーム、効果を最大化するトレーニング頻度、日常生活で意識すべき点まで網羅的にご紹介。猫背を解消し、自信が持てる美しい姿勢を手に入れるための実践的な方法が、この一読で全て分かります。

1. 猫背に悩むあなたへ ジムの筋トレで姿勢を改善する第一歩

鏡を見るたびに、ご自身の姿勢にがっかりしていませんか。気づけば背中が丸まり、肩が内側に入っている。そんな猫背の姿勢は、見た目の印象だけでなく、肩こりや首の痛み、さらには呼吸のしづらさなど、さまざまな体の不調を引き起こす原因となることがあります。

「どうにかしたいけれど、何から始めれば良いのかわからない」と感じている方も多いかもしれません。猫背は、決して治らないものではありません。適切なアプローチと継続的な努力によって、理想的な姿勢を取り戻し、自信に満ちた毎日を送ることが可能です。

特に、ジムでの筋力トレーニングは、猫背改善において非常に効果的な手段の一つです。ご自身の筋力不足や筋肉のバランスの偏りが猫背の原因となっている場合、専門的な環境で正しい方法を学ぶことで、根本的な改善を目指せます。この章では、猫背改善への第一歩を踏み出すために、なぜジムの筋トレが有効なのか、そしてどのような心構えで取り組むべきかについて詳しくお伝えいたします。

猫背を解消し、健康的で美しい背中を手に入れるための具体的な方法は、この記事の後半で詳しく解説しています。まずは、ご自身の姿勢と真剣に向き合い、改善への意欲を高めることから始めましょう。

2. なぜ猫背になるのか 筋トレが猫背改善に効果的な理由

美しい姿勢は、自信に満ちた印象を与えます。しかし、多くの人が猫背に悩んでいます。なぜ猫背になってしまうのか、そして筋力トレーニングがどのようにその改善に役立つのかを深く理解することで、効果的なアプローチが見えてきます。

2.1 猫背の主な原因とタイプを知ろう

猫背は、日々の生活習慣や体の状態によって引き起こされる複合的な問題です。まずは、ご自身の猫背がどのような原因から来ているのか、そしてどのタイプに当てはまるのかを知ることが、改善への第一歩となります。

2.1.1 猫背の主な原因

現代社会において、猫背になる原因は多岐にわたります。特に以下の点が挙げられます。

- 長時間のデスクワークやスマートフォンの使用:前かがみの姿勢が長時間続くことで、背中が丸まり、首が前に突き出る形になりやすくなります。

- 運動不足による筋力低下:特に背中やお腹周りの筋肉(体幹)が衰えると、正しい姿勢を維持する力が弱まります。

- 胸の筋肉の硬化:大胸筋などの胸の筋肉が硬くなると、肩が内側に入り込み(巻き肩)、背中が引っ張られて丸まりやすくなります。

- ストレスや精神的な要因:心理的な要因から、無意識のうちに体を小さく見せようとして背中を丸める癖がつくこともあります。

- 加齢による変化:加齢とともに筋力が低下し、骨密度が減少することで、背骨のカーブが強くなることがあります。

2.1.2 猫背のタイプ

猫背と一口に言っても、その現れ方にはいくつかのタイプがあります。ご自身の姿勢を鏡で確認したり、家族に側面から見てもらったりして、どのタイプに近いかを知る参考にしてください。

| 猫背のタイプ | 主な特徴 | 姿勢の傾向 |

|---|---|---|

| 円背(えんぱい) | 胸の背骨(胸椎)が大きく後ろに湾曲し、背中全体が丸くなっている状態です。最も一般的な猫背のタイプと言えます。 | 背中が全体的に丸く、肩が内側に入り込んでいることが多いです。 |

| 首猫背(ストレートネック) | 首の自然なカーブが失われ、まっすぐになってしまっている状態です。頭が前に突き出ているように見えます。 | 頭が体より前に出ており、肩や首の凝りを感じやすいです。 |

| 反り腰猫背 | 一見、背筋が伸びているように見えますが、骨盤が前に傾き(前傾)、腰が過度に反っている状態で、その反動で背中が丸まっているタイプです。 | お腹を突き出し、腰が反りすぎていますが、肩は前に出て背中が丸く見えます。 |

| 前肩(巻き肩) | 肩甲骨が外側に開き、肩が体の前方に出て内側に巻いている状態です。胸の筋肉が硬くなっていることが原因で起こりやすいです。 | 肩が前に出て、胸が閉じたような姿勢に見えます。背中の丸まりは軽度な場合もあります。 |

2.2 筋力アップが猫背解消に繋がるメカニズム

猫背の根本的な改善には、筋力トレーニングが非常に効果的です。特に、姿勢を支えるための特定の筋肉を強化し、体のバランスを整えることが重要になります。

2.2.1 姿勢を支える筋肉の役割

私たちの体は、重力に逆らって姿勢を維持するために、多くの筋肉を常に使っています。これらの筋肉は「抗重力筋」と呼ばれ、特に背中、お腹、お尻の筋肉が重要な役割を担っています。

- 背中の筋肉:脊柱起立筋、広背筋、僧帽筋、菱形筋などが、背骨を正しい位置に保ち、体を起こす力を提供します。これらの筋肉が衰えると、重力に負けて背中が丸まってしまいます。

- お腹の筋肉(体幹):腹直筋、腹斜筋、腹横筋などの腹筋群は、背骨の安定性を高め、骨盤の傾きを調整する役割があります。体幹が弱いと、姿勢の土台が不安定になり、猫背を助長します。

- お尻の筋肉:大臀筋などの殿筋群は、骨盤の安定や股関節の動きに関与し、下半身から上半身へと姿勢を支える力を伝えます。

これらの筋肉がバランス良く機能することで、私たちは自然で美しい姿勢を保つことができるのです。

2.2.2 筋トレがもたらす姿勢改善効果

筋力トレーニングは、猫背の改善に以下のような具体的な効果をもたらします。

- 弱った筋肉の強化:猫背の人は、背中側の筋肉が弱っていることが多いです。筋トレで広背筋や僧帽筋、脊柱起立筋などを鍛えることで、丸まった背中を正しい位置に引き戻す力をつけます。

- 筋肉のバランス調整:胸の筋肉が硬く、背中の筋肉が弱いというアンバランスな状態を解消します。胸の筋肉の柔軟性を高めつつ、背中の筋肉を強化することで、前後の筋肉のバランスが整い、肩が正しい位置に戻りやすくなります。

- 体幹の安定性向上:プランクなどの体幹トレーニングを行うことで、姿勢の土台となる腹筋群や脊柱起立筋が強化されます。これにより、日常生活での動作においても正しい姿勢を意識しやすくなり、猫背の再発を防ぐ効果も期待できます。

- 身体意識の向上:筋トレを通じて自分の体の動きや筋肉の使い方を意識するようになります。これにより、普段の姿勢に対する意識が高まり、無意識のうちに良い姿勢を保つ習慣が身につきます。

このように、筋力トレーニングは単に筋肉を大きくするだけでなく、姿勢を支える力を高め、体のバランスを整えることで、猫背の根本的な改善に貢献するのです。

3. ジムで猫背を解消するメリット 効率的な筋トレ環境を活用しよう

猫背を根本から改善し、自信に満ちた姿勢を手に入れるためには、効果的な筋トレが不可欠です。その中でも、ジムは猫背改善のための筋トレに最適な環境を提供します。専門的な設備、プロの指導、そして継続しやすい環境が、あなたの猫背解消を強力にサポートします。

3.1 専門的な器具とマシンの活用

ジムには、自宅ではなかなか手に入らない多種多様な筋トレマシンやフリーウェイトが豊富に揃っています。これらの専門的な器具を活用することで、猫背の原因となる特定の筋肉群を効率的かつ安全に鍛えることができます。

特に、背中の筋肉(広背筋、僧帽筋、菱形筋など)や胸の筋肉(大胸筋)、そして体幹をバランス良く強化することは、猫背改善において非常に重要です。マシンは初心者の方でも比較的安全に正しいフォームでトレーニングできる利点があり、フリーウェイトはより多様な動きで全身の協調性を高めるのに役立ちます。

これらの器具を使いこなすことで、猫背の根本原因にアプローチし、理想的な姿勢へと導く筋肉を効果的に育てることが可能になります。

| 器具の種類 | 主な効果 | 猫背改善への貢献 |

|---|---|---|

| ラットプルダウンマシン | 広背筋の強化 | 背中を広げ、肩甲骨を正しい位置に保つ |

| シーテッドローマシン | 僧帽筋、菱形筋の強化 | 肩甲骨を寄せ、背中の中央を強化する |

| チェストプレスマシン | 大胸筋の強化 | 背中とのバランスを取り、胸郭を開く |

| ケーブルマシン | 多様な角度からの刺激 | 姿勢維持に必要な細かい筋肉を鍛える |

| ダンベル、バーベル | 全身の協調性向上 | 複合的な動きで姿勢全体を安定させる |

3.2 パーソナルトレーナーによる正しいフォーム指導

筋トレは、正しいフォームで行うことが何よりも重要です。自己流のトレーニングでは、意図しない筋肉を使ってしまったり、特定の部位に過度な負担をかけてしまったりするリスクがあります。特に猫背の方は、すでに姿勢の癖があるため、誤ったフォームでトレーニングを続けると、かえって猫背を悪化させたり、怪我に繋がったりする可能性も否定できません。

ジムに在籍するパーソナルトレーナーは、あなたの体の状態や猫背のタイプを詳しく分析し、あなたに最適なトレーニングメニューと正しいフォームを丁寧に指導してくれます。鏡だけでは気づきにくい体の歪みや動きの癖を客観的に指摘し、改善へと導いてくれるでしょう。

専門家による指導を受けることで、効果を最大化し、安全に効率良く猫背を改善していくことができます。正しいフォームが身につけば、トレーニングの効果も飛躍的に向上し、理想の姿勢へと着実に近づいていけるはずです。

3.3 モチベーション維持と継続しやすい環境

猫背の改善は一朝一夕にはいきません。継続的な筋トレが不可欠です。しかし、自宅でのトレーニングでは、モチベーションの維持が難しいと感じる方も少なくありません。

ジムは、トレーニングに集中できる環境が整っています。他の利用者の方々が真剣にトレーニングに取り組む姿は、あなた自身のモチベーションを高める刺激となるでしょう。また、清潔で整頓された空間、最新の設備、そしてトレーニング後のシャワーやロッカールームなど、快適な環境が整っていることも、ジムに通い続ける大きな理由となります。

定期的にジムへ足を運ぶこと自体が習慣化しやすく、トレーニングを生活の一部として定着させる助けとなります。目標を設定し、その達成に向けて計画的に取り組むことで、猫背改善への道のりを楽しく、そして着実に歩んでいくことができるでしょう。

4. 猫背改善のためのジム筋トレメニュー 背中と胸のバランスが鍵

猫背を根本的に改善するためには、特定の筋肉群を強化し、それらのバランスを整えることが不可欠です。特に、背中の筋肉を強くし、胸の筋肉を柔軟に保つことで、正しい姿勢を自然と維持できる体を作り上げることができます。ここでは、ジムで効果的に実践できる筋トレメニューを具体的にご紹介します。

4.1 背中の筋肉を強化する筋トレ

猫背の大きな原因の一つは、背中の筋肉の弱さや、前に縮こまった胸の筋肉とのバランスの崩れにあります。背中の筋肉を強化することで、肩甲骨が正しい位置に戻り、胸が自然と開くようになります。

4.1.1 広背筋を鍛えるチンニングやラットプルダウン

広背筋は背中の広範囲を覆う大きな筋肉で、腕を体側に引き寄せたり、肩甲骨を動かしたりする役割を担っています。この筋肉を強化することで、猫背で丸まった背中を後ろに引き、胸を張った姿勢を保ちやすくなります。

| 種目名 | 主なターゲット筋肉 | 猫背改善への効果 | 実践のポイント |

|---|---|---|---|

| チンニング(懸垂) | 広背筋、上腕二頭筋、僧帽筋下部 | 背中の広がりと厚みを作り、姿勢を後ろに引き戻す力を高めます。自身の体重を使った負荷で、全身の連動性も養えます。 | バーを握り、胸をバーに近づけるように体を持ち上げます。肩甲骨を意識的に下げ、背中の筋肉で体を引く感覚を大切にしてください。自重が難しい場合は、アシストマシンやゴムバンドを使用すると良いでしょう。 |

| ラットプルダウン | 広背筋、僧帽筋下部、大円筋 | 広背筋を安全かつ効果的に鍛え、背中の筋肉の柔軟性と強度を高めます。座った姿勢で行うため、フォームを安定させやすいです。 | マシンに座り、バーを胸の上部に向かって引き下ろします。この時、肘を体の横に引き寄せ、肩甲骨を寄せるように意識してください。背中を反りすぎず、コントロールされた動きで行うことが重要です。 |

4.1.2 僧帽筋や菱形筋を鍛えるローイング系種目

僧帽筋の中部や下部、そして菱形筋は、肩甲骨を背骨に引き寄せる役割を持つ筋肉です。これらの筋肉が弱まると、肩甲骨が外側に開き、背中が丸まりやすくなります。ローイング系の種目でこれらの筋肉を鍛えることで、肩甲骨の安定性が高まり、猫背を改善し、正しい姿勢を維持する力が向上します。

| 種目名 | 主なターゲット筋肉 | 猫背改善への効果 | 実践のポイント |

|---|---|---|---|

| シーテッドロー | 僧帽筋中部・下部、菱形筋、広背筋 | 肩甲骨を内側に引き寄せる力を強化し、猫背で前に出がちな肩を後ろに引く効果が期待できます。 | マシンに座り、胸を張ってバーやハンドルを引きます。肘を体の後ろに引き、肩甲骨を中央に寄せる意識を強く持ってください。腰が丸まらないように、体幹をしっかりと固定することが重要です。 |

| ベントオーバーロー | 僧帽筋中部・下部、菱形筋、広背筋、脊柱起立筋 | 背中全体の厚みと強度を高め、特に姿勢を維持する筋肉を効果的に鍛えます。全身の協調性も高まります。 | 膝を軽く曲げ、股関節から前傾姿勢をとり、バーベルやダンベルを握ります。背中をまっすぐに保ち、肩甲骨を寄せながらバーをへその位置に引き上げます。フォームが崩れないように、無理のない重量で行いましょう。 |

4.2 胸の筋肉をバランス良く鍛える筋トレ

猫背の改善には背中の強化だけでなく、胸の筋肉のバランスも非常に重要です。大胸筋が過度に発達したり、柔軟性が失われたりすると、肩が前に引っ張られ、猫背を悪化させる原因となります。そのため、胸の筋肉を適度に鍛えつつ、柔軟性を保つことが猫背改善には不可欠です。

4.2.1 大胸筋を鍛えるチェストプレスやプッシュアップ

大胸筋は胸の前面にある大きな筋肉で、腕を前に押したり、内側に閉じたりする動作に関わります。この筋肉を鍛えることで、背中の筋肉とのバランスを取り、胸を張った美しい姿勢をサポートします。ただし、鍛えすぎると肩が前に出てしまう可能性もあるため、適切な負荷とフォームで、背中のトレーニングとバランス良く行うことが大切です。

| 種目名 | 主なターゲット筋肉 | 猫背改善への効果 | 実践のポイント |

|---|---|---|---|

| チェストプレス | 大胸筋、三角筋前部、上腕三頭筋 | 胸の筋肉を効率的に強化し、背中の筋肉とのバランスを整えることで、正しい姿勢を維持しやすくします。 | マシンに座り、胸を張った状態でハンドルを前に押し出します。肩甲骨をベンチにしっかりとつけ、肩がすくまないように注意してください。ゆっくりとコントロールしながら動作を行うことが大切です。 |

| プッシュアップ(腕立て伏せ) | 大胸筋、三角筋前部、上腕三頭筋、体幹 | 自重で大胸筋を鍛えながら、体幹の安定性も高め、全身の連動性を養います。自宅でも実践できる基本的な種目です。 | 手とつま先で体を支え、体が一直線になるように保ちます。肘を曲げて胸を床に近づけ、再び押し上げます。腰が反ったり、お尻が上がったりしないように、腹筋に力を入れて体幹を安定させることが重要です。膝をついて行うことで負荷を調整できます。 |

4.3 体幹を安定させる筋トレ

猫背の改善には、背中や胸の筋肉だけでなく、姿勢の土台となる体幹の安定性も非常に重要です。体幹が弱いと、どんなに背中の筋肉を鍛えても、正しい姿勢を長時間維持することが難しくなります。体幹を強化することで、脊柱が安定し、猫背になりにくい体を作ることができます。

4.3.1 プランクやサイドプランクで姿勢の土台を作る

プランクやサイドプランクは、体幹の深層筋群を効果的に鍛えることができる基本的なエクササイズです。これらの種目を通じて、体の軸を安定させる能力を高め、日常的な動作における姿勢の崩れを防ぎます。

| 種目名 | 主なターゲット筋肉 | 猫背改善への効果 | 実践のポイント |

|---|---|---|---|

| プランク | 腹横筋、腹直筋、脊柱起立筋、多裂筋 | 体幹全体の安定性を高め、脊柱を正しい位置に保つ力を養います。猫背だけでなく、腰痛予防にも効果的です。 | うつ伏せになり、肘とつま先で体を支えます。頭からかかとまでが一直線になるように意識し、お腹をへこませるように腹筋に力を入れます。腰が反ったり、お尻が上がりすぎたりしないように注意し、呼吸を止めずに行いましょう。 |

| サイドプランク | 腹斜筋、腹横筋、中殿筋 | 体幹の側面を強化し、体の左右のバランスを整えます。これにより、片側に偏った姿勢の癖を改善するのに役立ちます。 | 横向きになり、片方の肘と足の外側で体を支えます。頭からかかとまでが一直線になるように保ち、腰が落ちないように体幹に力を入れます。反対側の手は腰に当てるか、天井に向けて伸ばします。左右均等に行うことが重要です。 |

5. 効果を最大化するトレーニング頻度と注意点

猫背を改善し、理想の姿勢を手に入れるためには、ただ筋トレを行うだけでなく、その頻度や実施方法、そしてトレーニング中の意識が非常に重要になります。ここでは、効果を最大限に引き出すための具体的なポイントを詳しく解説します。

5.1 週2〜3回の筋トレで着実に成果を出す

筋トレの効果を効率的に得るためには、適切な頻度で継続することが大切です。筋肉はトレーニングによってダメージを受け、その後に休息と栄養を摂ることでより強く成長します。この「超回復」のサイクルを考慮すると、週に2〜3回の頻度が猫背改善のための筋トレには理想的です。

初心者のうちは、全身の筋肉をバランス良く鍛える全身法を週2回程度から始めるのがおすすめです。体が慣れてきたら、上半身と下半身、あるいは押す動作と引く動作など、部位を分けてトレーニングする分割法を取り入れることで、各部位をより集中的に鍛えることが可能になります。例えば、月曜日に背中と上腕二頭筋、木曜日に胸と上腕三頭筋、土曜日に下半身と体幹といったように、ご自身のライフスタイルに合わせて調整してください。

大切なのは、筋肉に十分な休息を与えることです。毎日同じ部位を鍛え続けると、筋肉が回復する時間がなく、かえって成長を妨げてしまう可能性があります。適切な休息は、筋肉の成長だけでなく、怪我の予防にも繋がります。

5.2 筋トレ前後のストレッチで柔軟性を高める

猫背の改善には、筋力アップだけでなく、体の柔軟性を高めることも不可欠です。特に硬くなりがちな胸の筋肉や股関節周りの筋肉を柔らかくすることで、正しい姿勢を維持しやすくなります。筋トレ前後のストレッチを習慣化しましょう。

| ストレッチの種類 | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|

| 筋トレ前(動的ストレッチ) | 関節の可動域を広げ、血行を促進し、体を温めて怪我のリスクを減らす | 腕を大きく回す、体幹を左右にひねる、股関節を回す、軽いスクワットなど |

| 筋トレ後(静的ストレッチ) | トレーニングで収縮した筋肉を伸ばし、柔軟性を向上させ、クールダウンと疲労回復を促す | 大胸筋を伸ばすストレッチ、広背筋を伸ばすストレッチ、股関節屈筋のストレッチ、肩甲骨周りのストレッチなど |

特に猫背の方にとって、胸の筋肉(大胸筋など)が硬くなっていることが多く、これが肩を内側に巻き込み、猫背を助長する原因となります。筋トレ後には、壁や柱を使って胸を開くストレッチを丁寧に行いましょう。また、背中の筋肉も使った後はしっかりと伸ばし、柔軟性を保つことが重要です。

5.3 フォームの意識と呼吸法が重要

せっかくジムで筋トレを行うなら、その効果を最大限に引き出したいものです。そのためには、正しいフォームの習得と適切な呼吸法が非常に重要になります。

正しいフォームでトレーニングを行うことで、狙った筋肉に効率良く刺激を与えることができ、効果が飛躍的に向上します。また、誤ったフォームは怪我のリスクを高めるだけでなく、効果が半減してしまうことにも繋がりかねません。ジムには鏡が設置されていることが多いので、自分のフォームを常に確認しながら行いましょう。もし可能であれば、スマートフォンなどで自分のトレーニング風景を撮影し、後から見返すことも非常に有効です。

さらに、パーソナルトレーナーによる指導を受けることは、正しいフォームを身につけるための最も確実な方法の一つです。プロの目で見て、あなたの体の特徴に合わせた最適なフォームを教えてもらえるだけでなく、細かい修正点もその場で指摘してもらえます。

呼吸法も、筋トレの効果と安全性を高める上で欠かせません。基本的な呼吸法は、力を入れるときに息を吐き、力を抜くときに息を吸うことです。例えば、チェストプレスでバーベルを押し上げるときに息を吐き、下ろすときに息を吸います。この呼吸法を意識することで、体幹が安定し、より大きな力を発揮できるようになります。特に猫背改善のための背中のトレーニングでは、息を吐きながら肩甲骨を寄せる意識を持つと、より深く筋肉にアプローチできます。

トレーニング中は、常に鍛えている筋肉を意識することも大切です。例えば、ラットプルダウンでは「広背筋が伸びて、縮んでいる」と感じながら動作を行うことで、脳と筋肉の繋がりが強化され、効果が高まります。

6. 筋トレ以外の猫背改善策 日常生活から姿勢を意識しよう

猫背の改善は、ジムでの筋トレによって大きく前進しますが、それだけで完結するものではありません。日常生活における姿勢の癖や習慣を見直すことが、猫背を根本から解消し、再発を防ぐために非常に重要です。

私たちは一日の大半を、座る、立つ、歩くといった動作の中で過ごしています。これらの動作一つひとつに意識を向けることで、無意識のうちに猫背を助長している習慣を改善し、理想的な姿勢へと導くことができるのです。

6.1 デスクワーク時の正しい座り方

現代社会において、デスクワークは多くの人にとって日常の一部となっています。長時間座りっぱなしの姿勢は、猫背の大きな原因の一つです。特に、パソコン画面に集中するあまり、頭が前に出て背中が丸まりやすい傾向があります。正しい座り方を意識することで、体への負担を減らし、猫背の改善に繋がります。

| 項目 | 正しい姿勢のポイント |

|---|---|

| 椅子の座り方 | 深く腰掛け、背もたれに背中全体を預けるように座ります。これにより、骨盤が安定し、背骨の自然なS字カーブを保ちやすくなります。 |

| 足の位置 | 両足の裏がしっかりと床に着くようにします。膝の角度は90度を目安にし、もし床に足が届かない場合は、フットレストなどを活用して調整してください。 |

| モニターの位置 | モニターの上端が目線の高さとほぼ同じになるように調整します。モニターとの距離は、腕を伸ばして指先が触れる程度が理想的です。これにより、首が前に突き出すのを防ぎます。 |

| キーボードとマウス | キーボードとマウスは、腕や肩に余計な力が入らない位置に置きます。肘の角度が90度になるくらいが目安で、手首が不自然に曲がらないように注意しましょう。 |

| 骨盤の傾き | 骨盤が前傾しすぎず、後傾しすぎず、ニュートラルな位置を保つように意識します。座面が硬い場合は、クッションなどを利用して骨盤をサポートするのも良いでしょう。 |

これらのポイントを意識することで、長時間のデスクワークによる姿勢の崩れを最小限に抑え、猫背の進行を防ぐことができます。

6.2 スマホ使用時の姿勢に注意

スマートフォンは私たちの生活に欠かせないツールですが、その使用方法によっては「スマホ首」と呼ばれる猫背の状態を引き起こす原因となります。スマホを見る際に顔を下に向けて首を大きく曲げる姿勢は、首や肩に大きな負担をかけ、猫背を悪化させる要因となります。

スマホを使用する際は、以下の点に注意して、首への負担を軽減しましょう。

- スマホを目線の高さまで持ち上げる:顔を下に向けるのではなく、スマホを顔の高さまで持ち上げて操作することを心がけます。これにより、首が不必要に曲がるのを防ぎ、首や肩への負担を軽減できます。

- 長時間の連続使用を避ける:集中して長時間スマホを使い続けると、無意識のうちに姿勢が悪くなりがちです。30分に一度など、時間を決めて休憩を挟み、首や肩をリラックスさせましょう。

- 座って使用する際は背筋を伸ばす:椅子に座ってスマホを使う場合でも、背もたれに寄りかかり、背筋を伸ばした状態で使用することを意識します。

- 歩きスマホは避ける:歩きながらのスマホ操作は、前傾姿勢になりやすく、猫背を助長するだけでなく、転倒のリスクも高まります。安全のためにも避けるようにしてください。

小さな意識の変化が、首や背中への負担を大きく軽減し、猫背の改善に繋がります。

6.3 定期的な休憩とストレッチの習慣化

どんなに正しい姿勢を意識していても、長時間同じ体勢を続けることは体にとって大きな負担となります。特に、デスクワークやスマホ操作などで固まりがちな筋肉を定期的にほぐし、血行を促進することが猫背改善には不可欠です。

定期的な休憩とストレッチを習慣化することで、筋肉の柔軟性を保ち、正しい姿勢を維持しやすい体を作ることができます。

- 休憩のタイミング:理想的には30分から1時間に一度、数分間の休憩を取るようにしましょう。席を立ち、少し歩いたり、軽く体を動かしたりするだけでも効果的です。

- 肩甲骨を意識したストレッチ: 座ったままでもできる簡単なストレッチとして、両腕を大きく回して肩甲骨を意識的に動かす運動があります。また、両手を頭の後ろで組み、肘を大きく開いて胸を張るようにすると、背中の筋肉がほぐれ、胸が開く感覚が得られます。

- 胸を開くストレッチ: 壁に背中を向けて立ち、両手を壁に広げて軽く寄りかかるようにすると、胸の筋肉が伸びて気持ち良いでしょう。このストレッチは、猫背によって内側に巻き込みがちな肩を正しい位置に戻すのに役立ちます。

- 首のストレッチ: ゆっくりと首を左右に傾けたり、前後を向いたりするストレッチも有効です。ただし、無理な力を加えたり、急な動きをしたりせず、じんわりと筋肉が伸びるのを感じながら行いましょう。

これらの休憩とストレッチを日々のルーティンに取り入れることで、筋肉の緊張を和らげ、血行を促進し、猫背の改善をサポートします。継続することで、より柔軟で動きやすい体を手に入れ、正しい姿勢を自然と維持できるようになるでしょう。

7. まとめ

猫背は見た目の印象だけでなく、肩こりや腰痛の原因にもなり得ます。しかし、ジムでの適切な筋トレは、この悩みを根本から解消する強力な手段となります。背中と胸の筋肉をバランス良く鍛え、体幹を安定させることで、自然と美しい姿勢を取り戻せるでしょう。専門的なマシンやトレーナーの指導を活用し、週2〜3回の継続的なトレーニングと日常生活での姿勢意識を組み合わせれば、自信に満ちた背中を手に入れることは決して夢ではありません。今日から一歩踏み出し、理想の自分を目指しませんか。何かお困りでしたらご連絡ください。

1DAY体験会のご予約や

お問い合わせCONTACT

お電話でのお問い合わせ

営業

時間

24時間営業

9:30~20:00(スタッフ常駐)

定休日:第1日曜

LINEでのお問い合わせ

LINEでご予約・ご相談

メールでのお問い合わせ