NEWS & BLOG

ニュース&ブログ

2025.10.13

改善

肩こり改善はジムで筋トレ!失敗しないメニューと効果を最大化するコツ

この記事を書いた人

医療国家資格者兼パーソナルトレーナー

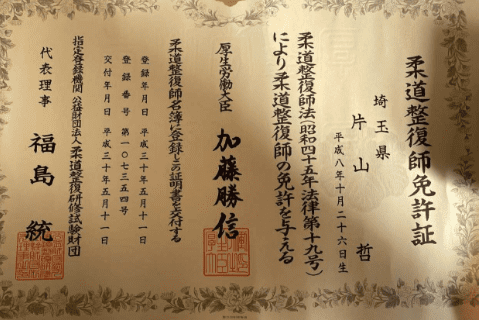

片山 哲

保有資格

- 柔道整復師

ボディメイクには正しい知識が欠かせません。そのため国家医療資格を取得し、自らもトレーニングを継続。ボディコンテストで2度入賞するなど実績を築きました。体が変われば人生が変わります。それを少しでも多くの方に実感していただくことが私のモットーです。

「肩こり、どうにかしたいけれど、何から始めればいいかわからない…」そうお悩みではありませんか?実は、ジムでの筋トレは肩こり改善に非常に効果的です。この記事では、現代人の肩こりの原因を解き明かし、なぜ筋トレが根本的な改善に繋がるのかを詳しく解説します。さらに、ジムで失敗しないための具体的な筋トレメニューや、効果を最大化するための実践的なコツまで、あなたの肩こり悩みを解決する情報が満載です。正しい知識と方法で、つらい肩こりから解放され、快適な毎日を手に入れましょう。

1. 肩こり改善にジムでの筋トレが効果的な理由

1.1 現代人の肩こりの主な原因とは

現代社会において、多くの人が肩こりに悩まされています。その原因は多岐にわたりますが、主に生活習慣の変化と身体活動の減少が挙げられます。長時間同じ姿勢でいることや、スマートフォンの普及によるうつむき姿勢の増加は、首や肩周りの筋肉に大きな負担をかけます。

特に、デスクワークに従事する方は、パソコン作業中に無意識のうちに猫背になったり、肩が前に出る「巻き肩」になったりすることが少なくありません。このような不良姿勢が続くと、特定の筋肉が常に緊張し、血行不良を引き起こします。結果として、筋肉に必要な酸素や栄養が届きにくくなり、老廃物が蓄積しやすくなるため、肩こりとして感じられるのです。

また、運動不足も肩こりの大きな要因です。筋肉量が減少すると、姿勢を支える力が弱まり、正しい姿勢を維持することが困難になります。さらに、運動による血行促進効果が得られないため、肩周りの筋肉が硬くなりやすい傾向にあります。精神的なストレスも、無意識のうちに肩や首の筋肉を緊張させ、肩こりを悪化させる原因となることがあります。

現代人の肩こりの主な原因とそれがもたらす影響を以下にまとめました。

| 主な原因 | 身体への影響 |

|---|---|

| 長時間のデスクワーク | 猫背や巻き肩、首や肩の筋肉の継続的な緊張 |

| スマートフォンの多用 | うつむき姿勢による首への負担、ストレートネック |

| 運動不足 | 筋力低下、血行不良、老廃物の蓄積 |

| 精神的ストレス | 無意識の筋肉の緊張、自律神経の乱れ |

| 姿勢の歪み | 身体全体のバランスの崩れ、特定の筋肉への過負荷 |

1.2 なぜ筋トレが肩こり改善に繋がるのか

肩こりの根本的な改善には、弱った筋肉を強化し、正しい姿勢を取り戻すことが不可欠です。ここで筋トレが非常に有効な手段となります。筋トレは、単に筋肉を大きくするだけでなく、肩こりに関連する複数のメカニズムに働きかけることで、症状の軽減と予防に貢献します。

まず、筋トレによって姿勢を支える筋肉が強化されます。特に、背中や肩甲骨周りの筋肉(僧帽筋、菱形筋、広背筋など)を鍛えることで、猫背や巻き肩といった不良姿勢を改善し、頭や腕の重さを適切に支えられるようになります。これにより、特定の筋肉への過度な負担が減り、筋肉の緊張が和らぎます。

次に、筋トレは血行促進効果をもたらします。筋肉を動かすことで、ポンプ作用が働き、血流が活発になります。これにより、硬くなった筋肉に新鮮な血液が供給され、酸素や栄養が行き渡りやすくなります。同時に、肩こりの原因となる老廃物も効率的に排出されるため、筋肉の柔軟性が向上し、痛みの軽減に繋がります。

さらに、筋トレは精神的なリフレッシュ効果も期待できます。運動によってストレスホルモンが減少し、幸福感をもたらすエンドルフィンが分泌されるため、精神的な緊張が和らぎます。ストレスによる無意識の筋肉の緊張が軽減されることで、肩こりの悪循環を断ち切る手助けとなるのです。

このように、筋トレは筋肉の強化、血行促進、姿勢改善、そして精神的な側面から、肩こり改善に多角的にアプローチできる効果的な方法です。

1.3 ジムで筋トレをするメリットと自宅との違い

肩こり改善のために筋トレを始める際、自宅で行うか、ジムに通うかで迷う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ジムでの筋トレには、自宅でのトレーニングでは得られない多くのメリットがあります。これらのメリットが、肩こり改善の効果をより高め、継続をサポートします。

最も大きな違いは、多様な専門マシンや器具が揃っていることです。ジムには、特定の筋肉を効率的かつ安全に鍛えるためのマシンが豊富にあります。例えば、背中全体を鍛えるラットプルダウンやシーテッドロー、胸を開いて姿勢を改善するチェストプレスなど、自宅では用意が難しい器具を使って、肩こり改善に効果的な部位をピンポイントで鍛えることができます。

また、パーソナルトレーナーやスタッフから正しいフォームの指導を受けられる点も大きなメリットです。自己流の筋トレでは、誤ったフォームで怪我をするリスクや、効果が十分に得られない可能性があります。専門家による指導を受けることで、安全かつ効率的に筋肉を鍛え、肩こり改善への最短ルートを進むことができます。

さらに、ジムという環境自体がモチベーションの維持に繋がります。自宅では誘惑が多く、なかなか集中できないこともありますが、ジムではトレーニングに集中できる環境が整っています。他の利用者の存在も良い刺激となり、継続への意欲を高めるでしょう。

自宅での筋トレも手軽ですが、効果の最大化と安全性を考慮すると、ジムでの筋トレが肩こり改善にはより適していると言えます。それぞれの特徴を比較してみましょう。

| 項目 | ジムでの筋トレ | 自宅での筋トレ |

|---|---|---|

| 利用できる器具 | 多様な専門マシン、フリーウェイトが豊富 | 限られた器具(自重、簡単なダンベルなど) |

| フォームの習得 | トレーナーの指導を受けやすい | 自己流になりがち、誤ったフォームのリスク |

| 安全性 | 適切な重量設定や補助器具、専門家の目がある | 自己判断が主、怪我のリスクが高い場合も |

| モチベーション | 集中できる環境、他の利用者の刺激、設備投資 | 誘惑が多く、継続が難しい場合がある |

| 効果の効率性 | 特定の筋肉を狙いやすく、効果を最大化しやすい | 全身運動が中心になりがち、部位特化が難しい |

2. ジムで始める肩こり改善筋トレの基本

肩こり改善のためにジムで筋トレを始めるにあたり、まず知っておくべき基本的なポイントがあります。効果を最大化し、安全にトレーニングを続けるためには、事前の準備と、どの筋肉を意識して鍛えるかが非常に重要です。ここでは、トレーニング前後のケアと、肩こり改善に特に効果的な筋肉について詳しく解説いたします。

2.1 筋トレ前に知っておきたいウォーミングアップとクールダウン

筋トレの効果を最大限に引き出し、同時に怪我のリスクを減らすためには、トレーニング前後のケアが欠かせません。ウォーミングアップで体を運動モードに切り替え、クールダウンで疲労を軽減し、筋肉の回復を促しましょう。

2.1.1 ウォーミングアップの重要性

ウォーミングアップは、これから行う筋トレに向けて心拍数や体温を徐々に上げ、筋肉や関節を柔軟にするための準備運動です。これにより、血行が促進され、筋肉のパフォーマンスが向上し、怪我の予防にも繋がります。

具体的なウォーミングアップの内容は以下の通りです。

| 項目 | 目的 | 内容の例 | 時間の目安 |

|---|---|---|---|

| 軽めの有酸素運動 | 心拍数と体温の上昇 | ウォーキング、エアロバイクなど | 5~10分 |

| 動的ストレッチ | 関節の可動域拡大、筋肉の柔軟性向上 | 腕回し、肩甲骨回し、体幹のひねりなど | 5~10分 |

2.1.2 クールダウンの重要性

筋トレ後のクールダウンは、運動で高まった心拍数や体温を落ち着かせ、興奮した神経を鎮静化させるために行います。筋肉の緊張を和らげ、血流を改善することで、疲労物質の排出を促し、筋肉痛の軽減や柔軟性の維持に役立ちます。特に、肩こり改善を目指す場合は、使った筋肉をゆっくりと伸ばす静的ストレッチを取り入れることが効果的です。

| 項目 | 目的 | 内容の例 | 時間の目安 |

|---|---|---|---|

| 軽い有酸素運動 | 心拍数の徐々な低下 | ウォーキングなど | 5分程度 |

| 静的ストレッチ | 筋肉の緊張緩和、柔軟性向上 | 首、肩、胸、背中など、トレーニングで使った部位を中心に | 5~10分 |

2.2 肩こり改善に効果的な筋肉とは

肩こりの多くは、姿勢の悪さや長時間の同じ体勢による筋肉の緊張、血行不良が原因で発生します。そのため、肩こり改善には、姿勢を支える背中の筋肉や、肩甲骨周りの筋肉をバランス良く鍛えることが重要です。特定の筋肉を強化することで、正しい姿勢を維持しやすくなり、肩への負担を軽減できます。

2.2.1 僧帽筋や菱形筋を鍛える重要性

僧帽筋は首から背中にかけて広がる大きな筋肉で、上部・中部・下部に分かれています。菱形筋は僧帽筋の深層に位置し、肩甲骨を背骨に引き寄せる役割を担っています。これらは、肩甲骨の動きや位置を安定させるために非常に重要な筋肉です。

デスクワークなどで猫背になりがちな現代人は、僧帽筋の上部ばかりが緊張し、中部や下部、そして菱形筋が弱くなりがちです。これにより肩甲骨が外側に開いて固定され、肩が前に出てしまう「巻き肩」や「猫背」を引き起こし、肩こりを悪化させる原因となります。これらの筋肉を鍛えることで、肩甲骨が正しい位置に戻り、安定することで、首や肩への負担が軽減され、肩こりの根本的な改善に繋がります。

2.2.2 広背筋や脊柱起立筋で姿勢を整える

広背筋は背中の広範囲を覆う大きな筋肉で、腕を引く動作や肩甲骨を下げる動きに関与しています。脊柱起立筋は背骨に沿って走る筋肉群で、体の姿勢をまっすぐに保つ上で非常に重要な役割を果たします。

これらの筋肉が弱いと、背中が丸まりやすくなり、猫背や巻き肩といった不良姿勢に繋がりやすくなります。特に広背筋を鍛えることで、肩甲骨を正しい位置に引き下げ、胸を開いた美しい姿勢を維持しやすくなります。また、脊柱起立筋を強化することで、背骨の自然なS字カーブを保ち、体幹が安定して、肩や首への負担が軽減されます。結果として、肩こりの改善だけでなく、全身のバランスが整い、疲れにくい体づくりにも繋がるのです。

3. 【実践編】肩こり改善に効くジム筋トレメニュー

ここからは、ジムで行う具体的な筋トレメニューをご紹介します。肩こり改善には、姿勢を整えるための背中や胸の筋肉、そして肩甲骨周りの安定性を高める筋肉をバランス良く鍛えることが重要です。ご自身のレベルや体力に合わせて、無理のない範囲で取り組んでみてください。

3.1 初心者向けマシン筋トレメニュー

筋トレ初心者の方には、フォームが安定しやすく、安全にトレーニングできるマシンがおすすめです。マシントレーニングは、特定の筋肉に意識を集中しやすく、正しいフォームを習得する上でも非常に有効です。

3.1.1 チェストプレスで胸を開き姿勢を改善

チェストプレスは、主に胸の筋肉である大胸筋を鍛えるマシンです。大胸筋を鍛えることで、猫背で丸まりがちな胸を開き、美しい姿勢を保つためのサポートになります。胸が開くことで、肩甲骨が正しい位置に戻りやすくなり、肩こりの緩和に繋がります。

マシンのシートに座り、グリップを握ります。シートの高さは、グリップを握ったときに肘が肩と同じくらいの高さになるように調整してください。息を吐きながらゆっくりとバーを前に押し出し、大胸筋が収縮するのを感じます。その後、息を吸いながらゆっくりと元の位置に戻します。このとき、肩がすくまったり、肘が伸びきったりしないように注意しましょう。

3.1.2 ラットプルダウンで広背筋を強化

ラットプルダウンは、背中の大きな筋肉である広背筋を鍛えるマシンです。広背筋を鍛えることは、背中全体の姿勢を安定させ、猫背の改善や肩甲骨の動きをスムーズにするために非常に重要です。肩甲骨が正しく動くことで、肩周りの血行が促進され、肩こりの軽減が期待できます。

シートに座り、太ももをパッドで固定します。バーを肩幅より少し広めに握り、軽く胸を張ります。息を吐きながらバーを胸元に向かって引き下げ、広背筋が収縮するのを感じます。このとき、肩甲骨をしっかりと引き寄せるイメージで行うと、より効果的です。反動を使わず、ゆっくりとコントロールしながら元の位置に戻しましょう。

3.1.3 シーテッドローで背中全体の筋肉を鍛える

シーテッドローは、広背筋だけでなく、僧帽筋や菱形筋といった背中全体の筋肉をバランス良く鍛えることができるマシンです。これらの筋肉を強化することで、背中の厚みが増し、より安定した姿勢を保つことができるようになります。特に、肩甲骨を内側に引き寄せる動きは、巻き肩の改善や肩こりの予防に効果的です。

シートに座り、胸をパッドにしっかりとつけ、グリップを握ります。足はフットプレートに置き、膝を軽く曲げます。息を吐きながらグリップをへそのあたりまで引き寄せ、背中の筋肉、特に肩甲骨が中央に寄るのを感じます。腰が反りすぎないように注意し、ゆっくりと元の位置に戻してください。

3.2 インナーマッスルも意識したダンベル筋トレ

ダンベルトレーニングは、マシンに比べて自由度が高く、アウターマッスルだけでなく、姿勢を支えるインナーマッスルやバランス感覚も養うことができます。軽い重量のダンベルを使い、コントロールされた動きで行うことが重要です。

3.2.1 リアレイズで肩甲骨周りを刺激

リアレイズは、肩の後ろ側にある三角筋後部や、肩甲骨周りの僧帽筋、菱形筋を刺激するトレーニングです。これらの筋肉を鍛えることで、肩甲骨の安定性が向上し、巻き肩や猫背の改善に繋がります。特に、デスクワークなどで前傾姿勢になりがちな方には、ぜひ取り入れていただきたい種目です。

軽いダンベルを両手に持ち、膝を軽く曲げて股関節から上体を前傾させます。背筋はまっすぐに保ち、腕は自然に垂らします。息を吐きながら、肘を軽く曲げたままダンベルを体の横に持ち上げていきます。このとき、肩甲骨を寄せるように意識し、肩がすくまないように注意してください。ゆっくりと元の位置に戻します。

3.2.2 サイドレイズで三角筋を鍛えバランスを整える

サイドレイズは、肩の横側にある三角筋中部を主に鍛えるトレーニングです。三角筋をバランス良く鍛えることで、肩関節の安定性が増し、美しい姿勢を保つためのサポートになります。また、肩の丸みを整えることで、見た目の印象も大きく変わります。

軽いダンベルを両手に持ち、体の横に垂らします。膝を軽く曲げ、背筋を伸ばして立ちます。息を吐きながら、肘を軽く曲げたままダンベルを真横に持ち上げていきます。肩の高さまで持ち上げたら、そこで一瞬キープし、ゆっくりと元の位置に戻します。肩がすくまないように、また反動を使わないように注意し、三角筋の収縮を意識して行いましょう。

3.3 筋トレ頻度とセット数の目安

肩こり改善のための筋トレは、継続することが最も重要です。無理なく続けられる頻度とセット数から始め、徐々に強度を上げていくのが理想的です。筋肉はトレーニングによって損傷し、休息中に回復・成長しますので、十分な休息も確保してください。

| 項目 | 目安 |

|---|---|

| 筋トレ頻度 | 週2〜3回(同じ部位を鍛える場合は、48〜72時間の休息を挟んでください) |

| 1種目あたりのセット数 | 2〜3セット |

| 1セットあたりの回数 | 10〜15回(正しいフォームで限界に近いと感じる重さ) |

| セット間の休憩 | 60秒〜90秒 |

上記の目安は一般的なものですので、ご自身の体力や体調に合わせて調整してください。特に初心者のうちは、正しいフォームを習得することを最優先し、無理な重量設定は避けるようにしましょう。継続することで、着実に肩こりの改善に繋がっていきます。

4. 失敗しないためのジム筋トレの注意点

せっかくジムで筋トレを始めるのですから、その効果を最大限に引き出し、安全に肩こり改善を目指したいものです。ここでは、筋トレを成功させるためにぜひ知っておきたい注意点を詳しく解説いたします。

4.1 正しいフォームの習得と重要性

筋トレにおいて、正しいフォームは効果の鍵であり、怪我の予防に直結します。自己流で間違ったフォームを続けてしまうと、鍛えたい筋肉に適切に負荷がかからず、期待する効果が得られないばかりか、特定の部位に過度な負担がかかり、新たな不調や怪我の原因となることもあります。

特に肩こり改善を目的とする場合、肩甲骨周りや背中の筋肉を意識することが重要です。例えば、ラットプルダウンやシーテッドローを行う際には、腕の力だけで引くのではなく、背中や肩甲骨を寄せる意識を持つことが大切です。鏡で自分の姿勢を確認したり、ジムのスタッフやパーソナルトレーナーに指導を仰いだりして、まずはゆっくりと、軽い重量で正しいフォームを習得することから始めましょう。

正しいフォームで動作を行うことで、目的の筋肉にしっかりと刺激が伝わり、効率的な肩こり改善へと繋がります。

4.2 無理のない重量設定と漸進性過負荷の原則

筋トレ初心者の方が陥りやすい失敗の一つに、いきなり重すぎる重量に挑戦してしまうことがあります。重い重量は達成感があるかもしれませんが、フォームが崩れやすく、怪我のリスクを高めてしまいます。また、無理な負荷は筋肉の過度な疲労を招き、継続を困難にすることもあります。

まずは、「漸進性過負荷の原則」を意識しましょう。これは、筋肉を成長させるためには、徐々に負荷を増やしていく必要があるという筋トレの基本的な考え方です。具体的には、無理なく10回から15回程度繰り返せる重量から始め、正しいフォームを維持できる範囲で、少しずつ重量や回数を増やしていくのが理想的です。

以下の表を参考に、ご自身の体力レベルに合わせた重量設定を心がけてください。

| 目的 | 回数の目安 | 重量設定のポイント |

|---|---|---|

| 筋力向上・筋肥大 | 8~12回 | この回数で限界が来るように調整 |

| 筋持久力向上 | 15回以上 | 軽い重量でより多くの回数をこなす |

| 初心者・フォーム習得 | 10~15回 | 無理なく正しいフォームでできる重量 |

焦らず、自分のペースで着実に負荷を上げていくことが、安全かつ効果的な筋トレの秘訣です。

4.3 継続が最も重要な改善の鍵

肩こり改善のための筋トレは、一度や二度で劇的な変化が起こるものではありません。筋肉は日々の積み重ねによって少しずつ強化され、姿勢の改善や血行促進といった効果も、継続することで初めて定着します。

「継続は力なり」という言葉の通り、筋トレを習慣化することが、肩こりからの解放への最も重要な鍵となります。週に2~3回の頻度を目安に、無理なく続けられるスケジュールを立てましょう。また、トレーニング内容を記録したり、小さな目標を設定したりすることで、モチベーションを維持しやすくなります。

もし、一時的にモチベーションが下がったり、忙しくてジムに行けない日があったりしても、自分を責める必要はありません。できる範囲で体を動かすことを意識し、「また再開すれば良い」という柔軟な気持ちで取り組みましょう。継続することで、体は確実に変化し、肩こりのない快適な日々を手に入れることができるはずです。

5. 肩こり改善効果を最大化するコツ

5.1 パーソナルトレーナーの活用で効率アップ

ジムでの筋トレは、正しい知識とフォームで行うことで最大の効果を発揮します。特に、肩こり改善を目的とする場合、パーソナルトレーナーの活用は、効率的な改善への近道となります。

パーソナルトレーナーは、あなたの身体の状態や目標に合わせて、最適な筋トレメニューを個別に作成してくれます。また、マシンの使い方やダンベルの持ち方、動作のスピードなど、一つ一つの運動の正しいフォームを丁寧に指導してくれるため、怪我のリスクを減らし、狙った筋肉にしっかりと刺激を与えることができます。自己流では気づきにくい癖や、姿勢の歪みなども客観的に指摘してもらえるため、より効果的なアプローチが可能になります。

さらに、トレーニングのモチベーション維持にも繋がります。一人では挫折しがちな日でも、トレーナーが隣にいることで、継続する意欲が湧きやすくなるでしょう。定期的なセッションを通じて、進捗状況の確認やメニューの見直しも行えるため、常に最適な状態でトレーニングを進められます。

5.2 筋トレと併せて行いたいストレッチ

筋トレで筋肉を強化するだけでなく、ストレッチで筋肉の柔軟性を高めることは、肩こり改善において非常に重要です。硬くなった筋肉は血行不良を引き起こしやすく、肩こりの原因となります。筋トレとストレッチを組み合わせることで、筋肉のバランスを整え、よりしなやかな身体を目指せます。

ストレッチは、筋トレ前のウォーミングアップとして行うことで怪我の予防になり、筋トレ後のクールダウンとして行うことで疲労回復や筋肉痛の軽減に役立ちます。また、日常的に行うことで、常に良い状態を保つことができます。

肩こり改善に特に効果的なストレッチの種類を以下にまとめました。

| 部位 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| 首周り | 頭を支える筋肉の緊張緩和 | ゆっくりと首を傾けたり回したりし、無理のない範囲で伸ばします。 |

| 肩甲骨周り | 肩甲骨の可動域拡大、背中の血行促進 | 腕を大きく回したり、肩甲骨を寄せるように意識して動かします。 |

| 胸 | 猫背の改善、胸の筋肉の開放 | 壁や柱を使って胸を開くように伸ばします。 |

各ストレッチは、呼吸を止めずにゆっくりと行い、心地よい伸びを感じる程度に留めることが大切です。痛みを感じるまで無理に伸ばさないように注意しましょう。

5.3 食事と休息で筋肉の回復を促す

筋トレの効果を最大限に引き出し、肩こりを根本から改善するためには、トレーニングだけでなく「食事」と「休息」が欠かせません。これらは、筋肉の成長と回復を促し、身体全体のコンディションを整える上で非常に重要な要素です。

適切な食事は、筋トレで損傷した筋肉の修復と新たな筋肉の合成に必要な栄養素を供給します。特に、タンパク質は筋肉の主要な材料となるため、積極的に摂取しましょう。鶏むね肉、魚、卵、大豆製品などがおすすめです。また、エネルギー源となる炭水化物、身体の調子を整えるビタミンやミネラルもバランス良く摂ることが大切です。

休息、特に十分な睡眠は、筋肉の超回復を促し、成長ホルモンの分泌を活発にします。睡眠不足は筋肉の回復を遅らせるだけでなく、ストレスを増大させ、肩こりの悪化にも繋がる可能性があります。理想的な睡眠時間は個人差がありますが、一般的には7〜8時間を目標に質の良い睡眠を心がけましょう。トレーニングで疲労した身体をしっかりと休ませることで、次のトレーニングに臨む準備が整い、着実に肩こり改善へと繋がります。

6. まとめ

本記事では、現代人の悩みの種である肩こりを改善するために、ジムでの筋トレが非常に効果的であることをご紹介しました。正しい姿勢を保つための背中や肩甲骨周りの筋肉を強化し、血行を促進することで、肩こりの根本的な原因にアプローチできます。初心者向けのメニューから、フォームの重要性、継続のコツ、そしてパーソナルトレーナーの活用や食事・休息まで、効果を最大化するためのポイントを解説いたしました。ジムでの筋トレを賢く取り入れ、つらい肩こりから解放された快適な毎日を手に入れましょう。何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。

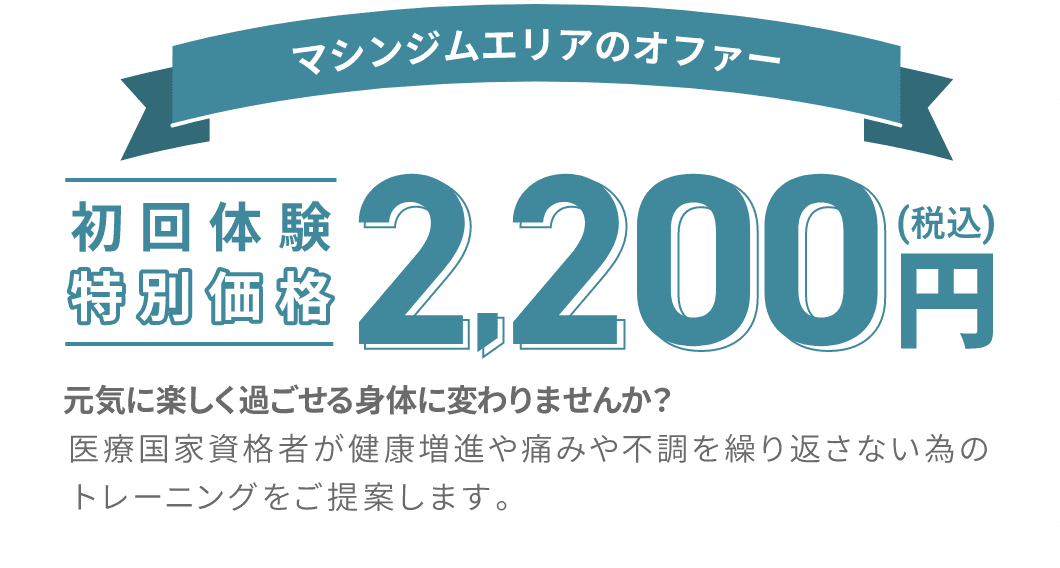

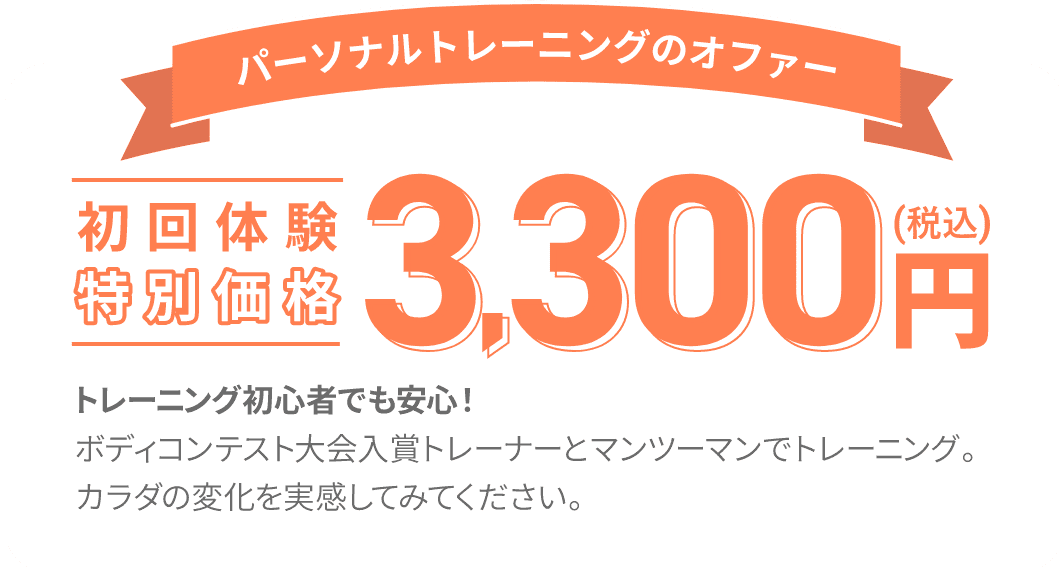

1DAY体験会のご予約や

お問い合わせCONTACT

お電話でのお問い合わせ

営業

時間

24時間営業

9:30~20:00(スタッフ常駐)

定休日:第1日曜

LINEでのお問い合わせ

LINEでご予約・ご相談

メールでのお問い合わせ