NEWS & BLOG

ニュース&ブログ

2025.11.10

ダイエット

3ヶ月で劇変!プロが教えるダイエット食事制限×ジムで失敗しない成功法則

この記事を書いた人

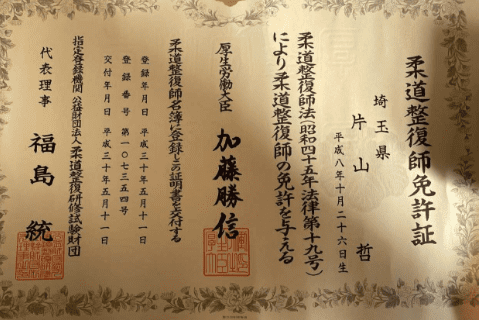

医療国家資格者兼パーソナルトレーナー

片山 哲

保有資格

- 柔道整復師

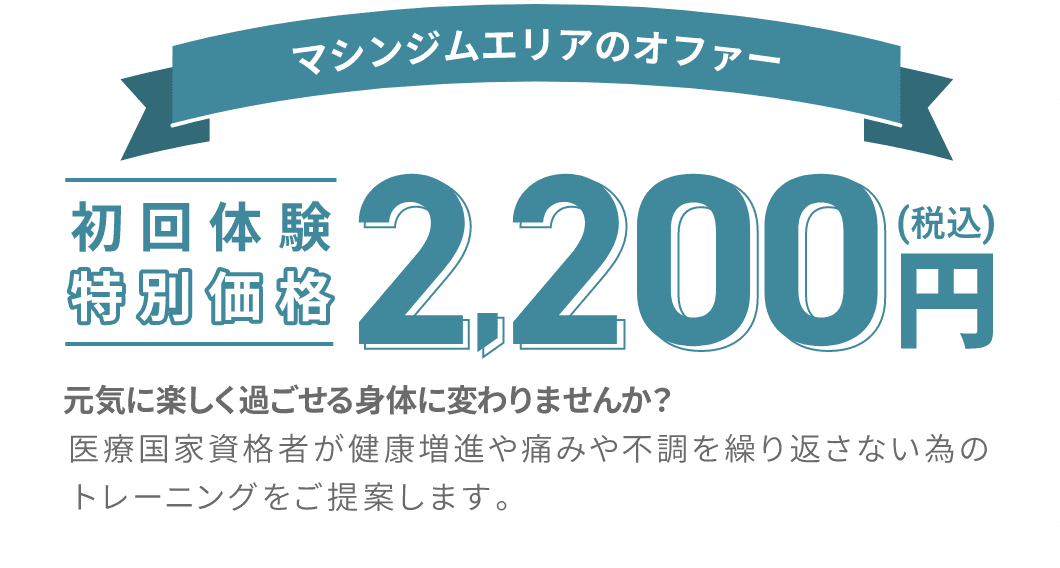

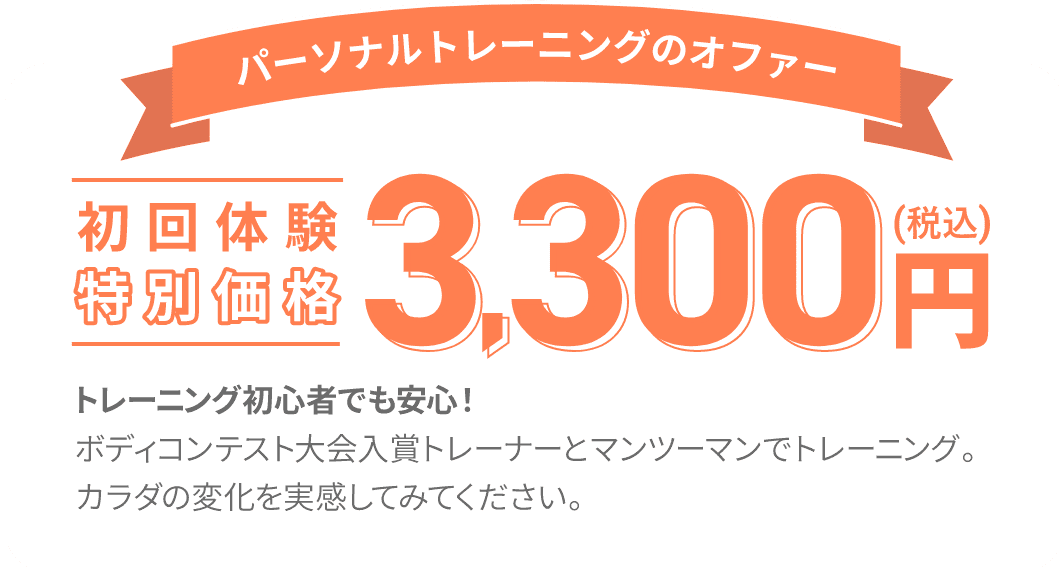

ボディメイクには正しい知識が欠かせません。そのため国家医療資格を取得し、自らもトレーニングを継続。ボディコンテストで2度入賞するなど実績を築きました。体が変われば人生が変わります。それを少しでも多くの方に実感していただくことが私のモットーです。

「ダイエットを始めたいけれど、何から手をつけていいか分からない」「食事制限だけでは続かない」「ジムに通っても効果が出ない」と悩んでいませんか?多くの人がダイエットに挑戦し、途中で挫折したり、リバウンドを繰り返したりしています。しかし、その失敗の多くは、正しい知識と方法を知らないことに原因があります。この記事では、3ヶ月という期間で理想の体へと劇的に変化させるために、プロが実践する食事制限とジムトレーニングを組み合わせた「失敗しない成功法則」を徹底解説いたします。食事の栄養バランスを意識した献立の作り方から、効果的な筋力トレーニングと有酸素運動のメニュー、停滞期の乗り越え方、さらにはダイエット後のリバウンドを防ぎ、健康的なライフスタイルを習慣化する具体的な方法まで、あなたの疑問を全て解決します。食事制限とジムトレーニングを正しく組み合わせることが、健康的で効率的に目標達成し、理想の体を維持するための最も確実な道筋であると私たちは考えます。この記事を最後までお読みいただくことで、あなたももうダイエットで迷うことはありません。3ヶ月後の新しい自分に出会うための具体的な一歩を、ここから踏み出しましょう。

1. 失敗しないダイエットの鍵は食事制限とジムの組み合わせ

ダイエットを成功させるためには、多くの方が食事制限や運動に取り組まれますが、どちらか一方に偏った方法では、期待する結果が得られにくいばかりか、途中で挫折してしまう可能性が高まります。理想の体を手に入れ、それを維持するためには、食事制限とジムでのトレーニングをバランス良く組み合わせることが不可欠です。

1.1 食事制限がダイエットの土台となる理由

体脂肪を減らすためには、摂取カロリーが消費カロリーを下回る状態を作り出す必要があります。どんなに運動を頑張っても、食事内容が適切でなければ、このカロリー収支のバランスを整えることは困難です。食事制限は、無駄な体脂肪を効率的に減らし、ダイエットの進捗を左右する最も直接的なアプローチと言えます。単に食べる量を減らすだけでなく、栄養バランスを考慮した質の良い食事を心がけることが、健康的に痩せるための基本となります。

1.2 ジムトレーニングが体質改善とリバウンド防止に繋がる理由

食事制限だけでは体重は減らせますが、理想的な体型を作り、リバウンドしにくい体質へと改善するには、ジムでのトレーニングが非常に効果的です。特に筋力トレーニングは、筋肉量を増やし、基礎代謝を高めることで、何もしなくても消費されるカロリー量を増加させます。これにより、痩せやすく太りにくい体へと変化し、ダイエット後の体重維持にも大きく貢献します。また、有酸素運動は脂肪燃焼を促進し、心肺機能の向上にも役立ちます。

1.3 食事制限とジムの組み合わせがもたらす相乗効果

食事制限で体脂肪を効率的に減らしながら、ジムでのトレーニングで筋肉をつけ、基礎代謝を向上させる。この二つのアプローチを組み合わせることで、より早く、そして健康的に目標達成へと導かれます。片方だけでは得られない、以下のような相乗効果が期待できます。

| アプローチ | 主な効果 | 組み合わせるメリット |

|---|---|---|

| 食事制限 | 摂取カロリーの調整、体脂肪の効率的な減少、栄養バランスの改善 | 体脂肪減少を加速させ、トレーニング効果を最大化。無駄なカロリー摂取を防ぎ、クリーンな体作りをサポートします。 |

| ジムトレーニング | 筋肉量の増加、基礎代謝の向上、体型の引き締め、心肺機能の強化 | 基礎代謝を高め、痩せやすく太りにくい体質へと改善。食事制限による筋肉量の減少を抑え、メリハリのある美しい体型を作り上げます。 |

このように、食事制限とジムトレーニングは、それぞれが異なる役割を担いながらも、互いに補完し合う関係にあります。この強力な組み合わせこそが、失敗することなく、健康的で持続可能なダイエットを成功させるための鍵となるのです。

2. 3ヶ月ダイエット成功への第一歩 事前準備と目標設定

3ヶ月という期間でダイエットを成功させるためには、まず入念な事前準備と明確な目標設定が不可欠です。闇雲に食事制限や運動を始めても、途中で挫折したり、思ったような結果が出なかったりすることが少なくありません。ここでは、成功へ導くための土台作りについて詳しくご説明いたします。

2.1 現状把握と理想の体型イメージ

ダイエットを始める前に、まずはご自身の「現状」を正確に把握することが大切です。現状を把握することで、どの部分を改善すべきか、どれくらいの期間でどれくらいの変化を目指すのかが見えてきます。

- 体重と体脂肪率の測定

毎日同じ時間帯に、同じ条件で測定しましょう。朝起きてすぐ、排泄を済ませた後などがおすすめです。記録を続けることで、体の変化を客観的に捉えられます。 - 身体サイズの計測

ウエスト、ヒップ、太もも、二の腕など、気になる部位の周囲をメジャーで測りましょう。体重だけでなく、見た目の変化もモチベーション維持に繋がります。 - 写真撮影

全身の写真を正面、側面、背面から撮影しておきましょう。服を着た状態と、水着や下着姿など、より体のラインが分かる状態の両方を撮っておくと、後で見返した時に変化が分かりやすいです。 - 食生活と運動習慣の振り返り

普段どのようなものを食べているか、どれくらい運動しているかを1週間程度記録してみましょう。無意識のうちに摂りすぎているものや、運動不足の原因が見えてくることがあります。

次に、「理想の体型イメージ」を具体的に描くことが重要です。ただ「痩せたい」ではなく、「どのような自分になりたいのか」を明確にしましょう。

- 体重〇kg、体脂肪率〇%を目指す

- 引き締まったお腹を手に入れたい

- 太ももを細くして、スカートを自信を持って履きたい

- 健康的な体で毎日をアクティブに過ごしたい

このように、具体的なイメージを持つことで、ダイエットのモチベーションを高く維持し、困難な時も乗り越える原動力となります。

2.2 達成可能な目標設定と期間ごとのマイルストーン

漠然とした目標では、途中で迷子になってしまう可能性があります。具体的で達成可能な目標を設定し、それを3ヶ月という期間の中で細分化していくことが成功への鍵です。

目標設定には、「SMART原則」が役立ちます。

- Specific(具体的):何を、どれくらい、どのように達成するのかを明確にします。

- Measurable(測定可能):目標の達成度合いを数値で測れるようにします。

- Achievable(達成可能):努力すれば手が届く範囲の目標を設定します。無理な目標は挫折の原因になります。

- Relevant(関連性):ご自身の理想や目的に沿った目標であるかを確認します。

- Time-bound(期限付き):いつまでに達成するか、明確な期限を設けます。

例えば、「3ヶ月で体重5kg減、体脂肪率3%減」といった目標を設定したとします。これをさらに細かく分解し、1ヶ月ごと、週ごとのマイルストーンを設定しましょう。

無理のない健康的な減量ペースは、一般的に1ヶ月に体重の5%以内と言われています。急激な減量は体への負担が大きく、リバウンドのリスクも高まりますので注意が必要です。

| 期間 | 目標例 | 具体的な行動例 |

|---|---|---|

| 1ヶ月目 | 体重2kg減、体脂肪率1%減 | 週3回のジムトレーニングを開始 毎日3食PFCバランスを意識した食事を摂る 間食を週2回までにする |

| 2ヶ月目 | さらに体重1.5kg減、体脂肪率1%減 | トレーニングの強度や時間を少し上げる 外食時のメニュー選びをより意識する 毎日2リットルの水を飲む習慣をつける |

| 3ヶ月目 | さらに体重1.5kg減、体脂肪率1%減 | 目標達成に向けた最終調整 健康的な食生活と運動を習慣化する 体の変化を記録し、今後の維持計画を立てる |

このように、具体的な目標とマイルストーンを設定することで、進捗状況を常に確認でき、モチベーションを維持しやすくなります。途中で目標を見直すことも、決して悪いことではありません。

2.3 ダイエットを始める前に知るべき基礎知識

ダイエットを成功させるためには、ご自身の体と、ダイエットの基本的なメカニズムについて理解しておくことが重要です。正しい知識は、無駄な努力を避け、効率的に目標達成へと導きます。

- カロリー収支の原則

ダイエットの基本は、「摂取カロリー<消費カロリー」です。摂取カロリーが消費カロリーを上回れば体重は増え、下回れば体重は減ります。この原則を理解し、食事と運動でバランスを取ることが重要です。 - 基礎代謝と活動代謝

基礎代謝とは、私たちが生命を維持するために最低限必要なエネルギーのことです。活動代謝は、運動や日常生活で消費されるエネルギーを指します。ご自身の基礎代謝量や活動代謝量を把握することで、1日にどれくらいのカロリーを摂取・消費すれば良いかの目安が立てられます。 - PFCバランスの重要性

PFCとは、タンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の頭文字を取ったものです。これらは体の主要なエネルギー源であり、それぞれが重要な役割を担っています。バランス良く摂取することで、健康的に体を絞り、リバウンドしにくい体作りに繋がります。 - 水分補給の役割

水は体の約60%を占め、代謝や老廃物の排出など、様々な生命活動に関わっています。十分な水分補給は、代謝を促進し、空腹感を抑える効果も期待できます。 - 睡眠の質とダイエット

睡眠不足は、食欲を増進させるホルモンの分泌を促し、ダイエットの妨げになることがあります。質の良い睡眠を確保することは、体の回復だけでなく、ホルモンバランスを整え、食欲をコントロールするためにも非常に重要です。 - ストレス管理

過度なストレスは、コルチゾールというホルモンを分泌させ、脂肪の蓄積を促す可能性があります。また、ストレスから過食に走ってしまうことも少なくありません。ストレスを上手に管理し、リラックスできる時間を作ることも、ダイエット成功には欠かせません。

これらの基礎知識を身につけることで、ご自身の体と向き合い、納得しながらダイエットを進めることができます。次の章からは、具体的な食事制限とジムでのトレーニング方法について詳しく解説していきます。

3. 食事制限の基本 プロが教える痩せる食事術

ダイエットを成功させる上で、食事制限はジムでの運動と並ぶ二大要素です。闇雲に食事を抜くのではなく、体のメカニズムを理解し、賢く栄養を摂ることが、健康的で持続可能なダイエットの鍵となります。ここでは、プロが教える痩せるための食事術を具体的にご紹介いたします。

3.1 PFCバランスを意識した献立の作り方

PFCバランスとは、タンパク質(Protein)、脂質(Fat)、炭水化物(Carbohydrate)の三大栄養素の摂取比率を指します。これらの栄養素は、それぞれ異なる役割を担っており、バランス良く摂取することで、筋肉量を維持しながら体脂肪を効率良く減らすことができます。

ダイエット中のPFCバランスの目安は、一般的に以下の通りです。

| 栄養素 | 摂取比率の目安 | 主な役割 |

|---|---|---|

| タンパク質(P) | 20〜30% | 筋肉の維持・増強、皮膚や髪の生成、ホルモンや酵素の材料 |

| 脂質(F) | 20〜30% | エネルギー源、細胞膜の構成、ホルモンの生成、脂溶性ビタミンの吸収促進 |

| 炭水化物(C) | 40〜50% | 主要なエネルギー源、脳の活動源、疲労回復 |

ご自身の体重や活動量に応じた適切なカロリー設定を行い、その中でPFCバランスを意識した献立を作成しましょう。例えば、タンパク質は体重1kgあたり1.5g〜2gを目安に摂ると良いでしょう。具体的な献立としては、主食を玄米や雑穀米にし、主菜に鶏むね肉や魚、卵、豆腐などを取り入れ、副菜で野菜やきのこ類を豊富に加えることがおすすめです。

食事の際には、血糖値の急上昇を抑えるために、食物繊維が豊富な野菜から先に食べる「ベジタブルファースト」を実践すると良いでしょう。また、食事の回数を1日3食に分け、規則正しく摂取することで、代謝の安定にもつながります。

3.2 避けるべき食品と積極的に摂るべき食品

ダイエットを成功させるためには、何を食べるかだけでなく、何を避けるか、そして何を積極的に摂るかが非常に重要です。賢い食品選びで、効率良く体質改善を目指しましょう。

3.2.1 避けるべき食品

避けるべき食品は、主に高カロリーで栄養価が低いもの、血糖値を急激に上昇させるものです。これらは体脂肪の蓄積を促進し、ダイエットの妨げとなる可能性があります。

- 加工食品やジャンクフード: スナック菓子、インスタント食品、揚げ物など。トランス脂肪酸や過剰な塩分、添加物が多く含まれていることがあります。

- 菓子類や清涼飲料水: 砂糖が多く含まれており、血糖値を急上昇させ、インスリンの過剰分泌を招きやすくなります。

- 精製された炭水化物: 白米、白いパン、うどんなど。食物繊維が少なく、消化吸収が早いため、血糖値が上がりやすい傾向にあります。

- 過剰なアルコール: アルコール自体にカロリーがあり、また食欲増進作用もあるため、摂取量には注意が必要です。

これらの食品は、完全に断つことが難しい場合でも、摂取頻度や量を減らす意識を持つことが大切です。

3.2.2 積極的に摂るべき食品

積極的に摂るべき食品は、高タンパク質、低GI値の炭水化物、良質な脂質、そしてビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富なものです。これらは満腹感を与え、代謝を促進し、健康的な体作りをサポートします。

- 高タンパク質食品: 鶏むね肉、ささみ、魚(特に青魚)、卵、豆腐、納豆、無脂肪ヨーグルトなど。筋肉の維持・増強に不可欠です。

- 複合炭水化物(低GI食品): 玄米、雑穀米、全粒粉パン、さつまいも、オートミールなど。血糖値の上昇が緩やかで、持続的なエネルギー源となります。

- 良質な脂質: アボカド、ナッツ類(無塩)、オリーブオイル、アマニ油など。ホルモンバランスの調整や、脂溶性ビタミンの吸収を助けます。

- 野菜・きのこ・海藻類: 食物繊維が豊富で、満腹感を得やすく、腸内環境を整える効果が期待できます。ビタミンやミネラルも豊富です。

これらの食品を日々の食事にバランス良く取り入れることで、無理なく栄養を補給し、体の内側から痩せやすい体質へと導くことができます。

3.3 外食・コンビニ食との賢い付き合い方

日々の生活の中で、外食やコンビニ食を利用する機会は少なくありません。ダイエット中だからといって全てを避ける必要はなく、選び方や食べ方を工夫することで、賢くダイエットを継続することができます。

3.3.1 外食での選び方のコツ

外食では、メニュー選びが非常に重要です。以下のポイントを意識して、ヘルシーな選択を心がけましょう。

- 和食を選ぶ: 焼き魚定食や刺身定食など、油分が少なく、タンパク質と野菜をバランス良く摂れる和食はおすすめです。

- 調理法に注目する: 揚げ物よりも、蒸し料理、焼き料理、煮込み料理を選びましょう。

- 野菜を追加する: サラダや和え物など、野菜が不足しがちな場合は積極的に追加注文しましょう。ドレッシングはノンオイルや和風を選ぶと良いです。

- ご飯の量を調整する: 大盛りは避け、少なめにしてもらうか、半分残すなどの工夫をしましょう。

- 汁物やスープを先に飲む: 温かい汁物を先に飲むことで、満腹感を得やすくなり、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。

3.3.2 コンビニ食での選び方のコツ

コンビニエンスストアは、手軽に食品を購入できる便利な場所ですが、選び方を間違えると高カロリーになりがちです。以下の点を参考に、賢く利用しましょう。

- 高タンパク質食品を選ぶ: サラダチキン、ゆで卵、温泉卵、納豆、豆腐、無脂肪ヨーグルト、プロテイン飲料などがおすすめです。

- 野菜・海藻類を選ぶ: カット野菜、サラダ、海藻サラダ、おでん(大根、こんにゃくなど)を積極的に取り入れましょう。

- 主食は低GI食品を: 玄米おにぎり、ブランパン、全粒粉サンドイッチなど、食物繊維が豊富なものを選びましょう。

- 栄養成分表示を確認する: 購入前に必ず裏面の栄養成分表示を確認し、カロリー、脂質、糖質の量を確認する習慣をつけましょう。

- 飲み物は水やお茶を選ぶ: 清涼飲料水や甘いカフェラテなどは避け、無糖のお茶やミネラルウォーターを選びましょう。

外食やコンビニ食は、あくまで一時的な利用と捉え、基本は自炊でPFCバランスを整えることが、ダイエット成功への近道です。

3.4 水分補給とサプリメントの活用術

食事内容だけでなく、日々の水分補給や、必要に応じたサプリメントの活用も、ダイエット効果を最大化するために重要です。

3.4.1 ダイエットにおける水分補給の重要性

水は生命維持に不可欠であり、ダイエットにおいても非常に重要な役割を担っています。適切な水分補給は、代謝の促進、老廃物の排出、満腹感の維持など、様々な良い影響をもたらします。

- 代謝の促進: 水分は体内の化学反応に不可欠で、脂肪燃焼を含む代謝活動を活発にします。

- 老廃物の排出: 汗や尿として老廃物を体外へ排出し、デトックス効果を高めます。

- 満腹感の維持: 食事前に水を飲むことで、胃が満たされ、食べ過ぎを防ぐことができます。また、空腹感を水分で紛らわせることも可能です。

- 便秘の解消: 食物繊維と合わせて十分な水分を摂ることで、便通をスムーズにし、便秘の解消に役立ちます。

一日に1.5リットルから2リットルを目安に、こまめに水を飲むことを心がけましょう。一度に大量に飲むのではなく、コップ一杯ずつを数回に分けて摂取するのが効果的です。水やお茶(カフェインの少ないもの)がおすすめです。

3.4.2 サプリメントの賢い活用法

サプリメントは、あくまで食事で不足しがちな栄養素を補うための補助食品であり、魔法の薬ではありません。基本はバランスの取れた食事を心がけ、その上で必要に応じて活用しましょう。

- プロテイン: 筋力トレーニングを行う方や、食事から十分なタンパク質を摂取しにくい場合に有効です。筋肉量の維持・増強をサポートします。

- ビタミン・ミネラル: 食事制限中は栄養が偏りがちになることがあります。マルチビタミン・ミネラルで、基本的な栄養素の不足を補うことができます。

- 食物繊維: 食物繊維が不足しがちな方は、サプリメントで補うことで、腸内環境の改善や満腹感の維持に役立ちます。

サプリメントを選ぶ際は、成分表示をよく確認し、ご自身の体質や目的に合ったものを選びましょう。また、過剰摂取は体に負担をかける可能性があるため、推奨摂取量を守ることが大切です。不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

4. ジムでの効果的なトレーニング プロ直伝メニュー

4.1 筋力トレーニングの基礎と効果的な種目

ダイエットにおいて、食事制限と並行して筋力トレーニングを行うことは、単に体重を減らすだけでなく、理想の体型を手に入れるために不可欠です。筋肉量を増やすことで基礎代謝が向上し、安静時でもより多くのカロリーを消費する体へと変化します。これにより、脂肪が燃焼しやすい体質になり、リバウンドしにくい体づくりにつながります。

筋力トレーニングの基本は、筋肉に適切な負荷を与え、回復させることで成長を促すことです。トレーニングの頻度は週に2~3回程度から始め、慣れてきたら徐々に増やしていくと良いでしょう。各セット間の休憩時間は、筋肉の回復を促すために1分から2分を目安にしてください。

4.1.1 全身を効率良く鍛える主要な種目

以下の種目は、複数の関節と大きな筋肉群を同時に鍛えることができる「複合関節運動」であり、効率的な脂肪燃焼と筋力アップに非常に効果的です。

- スクワット 「キングオブエクササイズ」とも呼ばれるスクワットは、太ももやお尻、体幹など下半身全体を鍛えます。正しいフォームで行うことで、全身の筋力向上と基礎代謝アップに大きく貢献します。バーベルを使うフリーウェイトだけでなく、自重やダンベルを使ったバリエーションも豊富です。

- ベンチプレス 主に胸、肩、二の腕の筋肉を鍛える種目です。上半身の厚みを作り、引き締まった体を目指す上で欠かせません。ジムのマシンを使う場合は、軌道が安定しているため初心者の方でも比較的安全に行えます。

- デッドリフト 背中、お尻、太ももの裏側など、体の裏側の主要な筋肉群を一度に鍛えることができる非常に効果の高い種目です。全身の連動性を高め、姿勢改善にもつながります。正しいフォームで行うことが非常に重要ですので、最初は軽い重量から始め、鏡で確認しながら丁寧に行いましょう。

これらの主要種目を中心に、必要に応じて腕や肩、腹筋などを鍛える単関節運動も取り入れると、よりバランスの取れた体づくりが可能です。トレーニングは常に正しいフォームを意識し、無理のない範囲で徐々に負荷を高めていくことが、怪我なく効果を出すための鍵となります。

4.2 有酸素運動で脂肪燃焼を加速させる方法

筋力トレーニングで基礎代謝を高めつつ、有酸素運動を組み合わせることで、脂肪燃焼を効率的に加速させることができます。有酸素運動は、酸素を使って体内の脂肪をエネルギー源として燃焼させる運動です。心肺機能の向上にもつながり、健康的な体づくりに役立ちます。

4.2.1 効果的な有酸素運動の種類と実践のポイント

有酸素運動には様々な種類がありますが、ジムで手軽に行えるものからご紹介します。

- ウォーキング・ジョギング トレッドミル(ランニングマシン)を使って、自分のペースでウォーキングやジョギングを行うことができます。傾斜をつけて負荷を高めたり、インターバル(緩急)をつけて脂肪燃焼効果を高めることも可能です。

- サイクリング エアロバイクやスピンバイクは、膝への負担が少なく、長時間続けやすい有酸素運動です。読書や動画視聴をしながらでも行えるため、飽きずに継続しやすいでしょう。

- エリプティカル(クロストレーナー) 全身運動に近い形で、腕と脚を同時に動かすことができるマシンです。関節への負担が少なく、効率的にカロリーを消費できます。

有酸素運動を行う際は、会話ができる程度の「ややきつい」と感じる強度で、20分以上継続することを目安にしてください。脂肪燃焼効果は、運動開始から20分後あたりから高まると言われています。筋力トレーニングの後に行うと、すでに糖質が消費されているため、より効率的に脂肪を燃焼できると考えられています。週に3~5回を目安に、無理なく継続できる頻度で取り組んでいきましょう。

4.3 3ヶ月で変わる 週ごとのトレーニング計画例

3ヶ月という期間で体を変えるためには、計画的かつ段階的なトレーニングが重要です。ここでは、初心者から中級者向けの週ごとのトレーニング計画例をご紹介します。この計画はあくまで一例ですので、ご自身の体力やライフスタイルに合わせて調整してください。

トレーニングの原則は「漸進性過負荷の原則」です。これは、常に同じ負荷でトレーニングするのではなく、徐々に負荷(重量、回数、セット数、頻度など)を増やしていくことで、筋肉の成長を促すという考え方です。

4.3.1 【1ヶ月目】基礎固めとフォーム習得

最初の1ヶ月は、正しいフォームを習得し、体を慣らすことを最優先します。無理な高重量は避け、軽い負荷で丁寧な動作を心がけましょう。

| 週 | トレーニング内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 1週目 | 全身トレーニング(週2~3回): スクワット、ベンチプレス、デッドリフト(軽い重量でフォーム確認)、プッシュアップ、腹筋運動 有酸素運動(週2~3回):20~30分 | 各10~12回×2~3セット マシントレーニングも活用し、基本的な動作を習得 |

| 2~4週目 | 全身トレーニングまたは上半身/下半身分割(週3回): スクワット、レッグプレス、ベンチプレス、ラットプルダウン、ショルダープレス、腹筋運動 有酸素運動(週3~4回):30分 | 徐々に重量を上げ、各10回×3セットを目指す 有酸素運動の強度も少し上げる |

4.3.2 【2ヶ月目】負荷向上とバリエーション追加

体がトレーニングに慣れてきたら、徐々に負荷を高め、トレーニングのバリエーションを増やしていきます。

| 週 | トレーニング内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 5~8週目 | 分割トレーニング(週3~4回): 例:月曜(胸・三頭筋)、水曜(背中・二頭筋)、金曜(脚・肩) 各部位2~3種目、8~12回×3セット 有酸素運動(週3~4回):30~40分 | 主要種目に加え、ダンベルやケーブルマシンを使った種目も取り入れる 有酸素運動の時間を少し長くする |

4.3.3 【3ヶ月目】追い込みと仕上げ

目標達成に向けて、トレーニング強度をさらに高め、追い込みをかける期間です。

| 週 | トレーニング内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 9~12週目 | 分割トレーニング(週4回): 例:月曜(胸・肩)、火曜(脚)、木曜(背中・腕)、金曜(全身または苦手部位) 各部位3~4種目、6~10回×3~4セット 有酸素運動(週4~5回):40分~ | 高重量低回数と低重量高回数を組み合わせる 高強度インターバルトレーニング(HIIT)を週1回取り入れることも検討 有酸素運動は脂肪燃焼を意識し、運動時間を確保 |

トレーニング後は、必ず栄養補給と十分な休息を取るようにしてください。筋肉は休息中に成長します。睡眠不足は成長を妨げるだけでなく、怪我のリスクも高めますので注意しましょう。

4.4 怪我なく続けるためのフォームとストレッチ

せっかくジムに通い始めても、怪我をしてしまっては継続できません。安全かつ効果的にトレーニングを続けるためには、正しいフォームの習得と、適切なストレッチが不可欠です。

4.4.1 正しいフォームの重要性

正しいフォームは、ターゲットとする筋肉に適切に刺激を与え、効果を最大化するだけでなく、怪我のリスクを大幅に軽減します。

- 鏡の活用

トレーニング中は、ジムの鏡を使って自分のフォームを確認しましょう。特にスクワットやデッドリフトなど、全身を使う種目では、横からの姿勢も確認できるとより良いです。 - トレーナーに相談

もし可能であれば、ジムのトレーナーにフォームを見てもらうのが最も確実です。一度正しいフォームを習得すれば、その後のトレーニング効率が格段に上がります。 - 軽い重量から始める

新しい種目を始める際や、久しぶりにトレーニングを行う際は、必ず軽い重量から始め、正しいフォームで動作できることを確認してから徐々に負荷を上げていきましょう。

例えば、スクワットでは「膝がつま先より前に出すぎないようにする」「背中を丸めない」「お尻を深く下げる」といったポイントがあります。デッドリフトでは「背中を真っ直ぐに保つ」「バーを体に沿わせるように持ち上げる」ことが重要です。これらのポイントを意識して行うことで、狙った筋肉に効かせやすくなります。

4.4.2 ウォーミングアップとクールダウンで体をケア

トレーニング前後のケアも、怪我予防と疲労回復のために非常に重要です。

- ウォーミングアップ(トレーニング前)

トレーニング前には、5~10分程度の軽い有酸素運動(ウォーキング、エアロバイクなど)と、動的ストレッチ(ラジオ体操のような動きを伴うストレッチ)を行い、体温と心拍数を上げて筋肉を温めましょう。これにより、筋肉の柔軟性が高まり、怪我のリスクを減らすことができます。 - クールダウン(トレーニング後)

トレーニング後には、5~10分程度の軽い有酸素運動で心拍数を落ち着かせ、その後、静的ストレッチ(ゆっくりと筋肉を伸ばし、その状態を保持するストレッチ)を行いましょう。特にトレーニングで使った筋肉を中心に、じっくりと伸ばすことで、疲労回復を促し、筋肉痛の軽減にもつながります。各部位20~30秒かけてゆっくりと伸ばし、呼吸を止めないように意識してください。

正しいフォームと適切なストレッチを習慣にすることで、怪我のリスクを最小限に抑え、長期的にダイエットとトレーニングを継続し、理想の体を手に入れることができるでしょう。

5. 停滞期を乗り越える ダイエットの壁と解決策

ダイエットを続けていると、ある日突然、体重や体脂肪率が思うように減らなくなる時期が訪れることがあります。これが「停滞期」です。多くの人がこの壁にぶつかり、挫折してしまう原因にもなりますが、停滞期はダイエットが順調に進んでいる証拠でもあります。ここでは、停滞期のメカニズムを理解し、賢く乗り越えるための具体的な方法をご紹介します。

5.1 停滞期のメカニズムと乗り越え方

5.1.1 停滞期とは何か

私たちの体には、生命を維持しようとする「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」という素晴らしい機能が備わっています。ダイエットによって体重が減り始めると、体は飢餓状態と判断し、エネルギー消費を抑えようとします。具体的には、基礎代謝を下げたり、脂肪を蓄えようとしたりする働きが強まるのです。この体の適応反応によって、体重の減少が一時的に止まる期間が停滞期です。通常、ダイエット開始から1ヶ月〜2ヶ月程度で訪れることが多く、数週間から1ヶ月ほど続くことがあります。

停滞期は、体が新しい体重に慣れ、順応しようとしている期間でもあります。焦らず、これまでの努力が無駄ではないことを理解し、冷静に対処することが重要です。

5.1.2 停滞期を乗り越える具体的な方法

停滞期を効果的に乗り越えるためには、これまでのダイエット内容を見直し、少し変化を加えることが有効です。以下のポイントを参考に、ご自身のダイエットプランを調整してみてください。

| 見直しポイント | 具体的なアプローチ | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 食事内容の見直し | 摂取カロリーを再計算し、微調整する(減らしすぎも停滞の原因になります)。 PFCバランスを再確認し、特にタンパク質の摂取量が不足していないか確認する。 食物繊維の摂取量を増やし、腸内環境を整える。 水分摂取量が十分か確認する。 | 代謝の活性化を促す。 栄養バランスを最適化し、体の機能を正常に保つ。 満腹感を得やすくし、無駄な間食を減らす。 |

| トレーニング内容の変更 | 筋力トレーニングの種目や回数、セット数を変更する。 扱える重量を少し増やしてみる、または回数を増やす。 有酸素運動の種類や時間、強度を変えてみる(インターバルトレーニングの導入など)。 いつもと違う筋肉を使う運動を取り入れる。 | 体に新しい刺激を与え、代謝を再活性化させる。 筋肉の成長を促し、基礎代謝の向上を図る。 運動への飽きを防ぎ、モチベーションを維持する。 |

| 休息と睡眠の確保 | 十分な睡眠時間を確保する(7~8時間を目安に)。 トレーニングの頻度を見直し、オーバートレーニングになっていないか確認する。 ストレスを溜め込まないよう、リラックスする時間を作る。 | 疲労回復を促し、体の機能を正常に保つ。 ストレスホルモンの分泌を抑え、脂肪蓄積を抑制する。 筋肉の修復と成長を助ける。 |

| 記録の徹底と振り返り | 食事内容、運動内容、体重、体脂肪率などを詳細に記録し続ける。 過去のデータと比較し、変化の傾向を分析する。 体調や気分の変化も記録し、関連性を見つける。 | 客観的に現状を把握し、問題点を発見する手助けとなる。 小さな変化にも気づき、モチベーション維持につながる。 適切な対策を立てるための根拠となる。 |

停滞期は誰にでも訪れる自然な現象です。焦らず、これらの方法を試しながら、ご自身の体と向き合い、最適なアプローチを見つけることが成功への鍵となります。

5.2 チートデイの正しい活用法

5.2.1 チートデイの目的と効果

チートデイとは、ダイエット中に一時的に食事制限を緩め、高カロリーな食事を摂る日のことです。これは単なる「ご褒美」ではなく、停滞期を打破し、ダイエットを継続するための戦略的なアプローチとして活用されます。

チートデイの主な目的は以下の2つです。

- 代謝の活性化: 長期間のカロリー制限によって体が飢餓状態と判断し、基礎代謝が低下することがあります。チートデイで一時的に多くのカロリーを摂取することで、体が飢餓状態ではないと認識し、低下した代謝を一時的に引き上げる効果が期待できます。特に、脂肪燃焼に関わるホルモンであるレプチンの分泌を促すとも言われています。

- 精神的なリフレッシュ: 厳しい食事制限は精神的なストレスを伴います。チートデイを設けることで、食事への欲求不満を解消し、ストレスを軽減できます。これにより、ダイエットへのモチベーションを維持し、長期的な継続につなげることが可能になります。

5.2.2 正しいチートデイの実践方法

チートデイを効果的に活用するためには、計画的に、そして正しい方法で実施することが重要です。無計画な暴飲暴食は、単なるリバウンドの原因となりかねません。

| 項目 | 正しい実践方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 実施のタイミング | 体重や体脂肪率の減少が2週間以上停滞していると感じた時。 精神的なストレスが溜まり、食欲が抑えられなくなった時。 体脂肪率が男性で15%以下、女性で25%以下を目安にする。体脂肪率が高い段階でのチートデイは、単なるカロリーオーバーになる可能性があります。 | ダイエット初期や体脂肪率が高い段階での実施は避ける。 頻繁に行いすぎない(月に1回程度が目安)。 |

| 食事内容 | 普段我慢している高炭水化物食をメインにする(ご飯、パン、麺類など)。 ある程度の高脂肪食も許容されるが、極端な偏りは避ける。 摂取カロリーは普段の1.5倍〜2倍程度を目安にする。 食べたいものを楽しむ日と割り切るが、極端な暴飲暴食は避ける。 | ジャンクフードばかりにならないよう、栄養バランスも意識する。 過度な満腹感や胃もたれは避ける。 翌日の食事に響かない程度の量にする。 |

| 翌日の過ごし方 | 翌日は通常のダイエット食に戻し、摂取カロリーを普段より少し抑える。 水分をしっかり摂り、体のむくみを排出する。 軽めの運動を取り入れ、代謝を促す。 | チートデイの翌日に体重が増えるのは一時的なもので、焦らない。 チートデイの反動で過度な絶食や運動をしない。 |

チートデイは、ダイエットの「特効薬」ではなく、「戦略」です。正しく活用することで、停滞期を乗り越え、モチベーションを維持しながら目標達成へと近づくことができるでしょう。

5.3 モチベーション維持の心理学

5.3.1 モチベーションが低下する要因

ダイエットは長期戦であり、停滞期だけでなく、日々の生活の中でモチベーションが低下することは避けられません。モチベーションが低下する主な要因を理解することで、適切な対策を立てることができます。

- 成果が見えにくい: 努力しているのに体重が減らない、見た目の変化が感じられないといった状況は、最もモチベーションを低下させる原因となります。

- 目標が曖昧または高すぎる: 具体的な目標がない、あるいは現実離れした目標設定は、達成感を味わいにくく、挫折につながります。

- 制限によるストレス: 食事制限や運動による身体的・精神的な負担が蓄積すると、ストレスとなり、やる気を失わせます。

- 誘惑や環境: 周囲の食事会や外食、仕事の忙しさなど、ダイエットを継続しにくい環境は、モチベーションを削ぎます。

- 自己肯定感の低下: ダイエットがうまくいかない自分を責めたり、自己評価が下がったりすると、さらにやる気がなくなってしまいます。

5.3.2 継続力を高める心理テクニック

モチベーションの低下は自然なことですが、心理的なアプローチを取り入れることで、継続力を高めることができます。以下のテクニックを日常生活に取り入れてみてください。

| 心理テクニック | 具体的な実践方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 目標の細分化と視覚化 | 最終目標を小さなステップに分け、短期的な目標を設定する(例: 1週間で0.5kg減、〇〇の服を着る)。 目標達成シートやカレンダーに目標を書き出し、達成したら印をつける。 理想の体型の写真や服を部屋に飾るなど、視覚的に意識する。 | 小さな成功体験を積み重ね、達成感を得やすくする。 常に目標を意識し、行動を促す。 |

| 記録と振り返り | 日々の食事内容、運動、体重、体脂肪率だけでなく、その日の気分や体調も記録する。 週に一度、記録を見返して、頑張った点や改善点を具体的に洗い出す。 体重だけでなく、体型(ウエスト、太ももなど)の変化も測り、記録する。 | 客観的に自身の努力と成果を認識し、自己効力感を高める。 停滞期でも、体重以外の変化に気づき、モチベーションを維持する。 |

| ご褒美の設定 | 非食品のご褒美を設定する(例: 〇kg減ったら新しい服を買う、マッサージに行く、趣味の時間を増やす)。 小さな目標達成ごとに、小さなご褒美を設定する。 | 目標達成への意欲を高め、努力を肯定的に捉える。 ストレス解消にもつながる。 |

| ポジティブな自己対話 | うまくいかない時でも、自分を責めずに「今日は頑張った」「明日はもっとできる」と肯定的な言葉を自分にかける。 小さな成功を認め、自分を褒める習慣をつける。 | 自己肯定感を高め、挫折感を軽減する。 前向きな気持ちでダイエットに取り組める。 |

| 環境の整備 | 間食の原因となる食品を家に置かない。 ジムに通いやすい環境を作る、または自宅で運動しやすいスペースを確保する。 家族や友人にダイエットを宣言し、協力を得る。 | 誘惑を減らし、ダイエットを継続しやすい状況を作る。 周囲のサポートが、精神的な支えとなる。 |

ダイエットは、体だけでなく心との向き合い方も重要です。これらの心理テクニックを上手に活用し、モチベーションを高く保ちながら、目標達成に向けて着実に進んでいきましょう。

6. リバウンドしない体へ ダイエット後の維持と習慣化

3ヶ月間のダイエットを成功させ、理想の体を手に入れた後、最も大切なのはその体を維持し、リバウンドしない生活習慣を確立することです。せっかくの努力を無駄にしないために、ここからは健康的なライフスタイルを習慣にするための具体的な考え方とコツをお伝えします。

6.1 卒業後の食事と運動の考え方

ダイエット期間中の厳しい食事制限やトレーニングは、目標達成のために必要不可欠でした。しかし、その生活を永久に続けることは現実的ではありません。卒業後は、心身ともに健康でいられる柔軟な食事と運動のバランスを見つけることが重要です。

6.1.1 食事の柔軟性とバランスの取り方

維持期における食事は、ダイエット期間中の「制限」から「管理」へと意識をシフトさせます。無理なく続けられる範囲で、栄養バランスを保ちながら食事を楽しむことが大切です。

維持期には、以下のポイントを意識して食事を組み立ててみてください。

| 項目 | 維持期の考え方 |

|---|---|

| カロリー摂取 | 基礎代謝量に活動代謝量を加えた、自身の適正な維持カロリーを把握し、その範囲内で調整します。急激なカロリー増加は避け、徐々に調整していくことが望ましいです。 |

| PFCバランス | ダイエット期間中に学んだPFCバランスの基本を維持しつつ、自身の活動量や体調に合わせて柔軟に調整します。極端な糖質制限などを続ける必要はありません。 |

| 食事内容 | 主食・主菜・副菜を揃えたバランスの良い食事を基本とします。たまには好きなものを食べる「ご褒美食」も取り入れ、精神的な満足感も大切にしてください。ただし、頻度や量には注意が必要です。 |

| 食事記録 | 詳細な記録は不要ですが、簡易的な食事記録を続けることで、自身の食事傾向を把握しやすくなります。食べ過ぎを防ぎ、意識を高く保つことにも繋がります。 |

加工食品や高カロリーな食品ばかりに偏らず、野菜や良質なタンパク質を意識的に摂り続けることで、健康的な体を維持できます。

6.1.2 運動習慣の継続と楽しみ方

ジムでのトレーニングは、ダイエット成功の大きな要因でした。維持期においても、運動習慣を継続することは、基礎代謝の維持や筋力低下の防止に非常に重要です。

トレーニングの内容は、必ずしもダイエット期間中と同じ強度や頻度である必要はありません。自分のライフスタイルに合わせて調整し、運動そのものを楽しむ視点を持つことが継続の鍵となります。

- 筋力トレーニングの継続: 筋肉量を維持することは、基礎代謝を高く保ち、太りにくい体を作る上で不可欠です。週に2〜3回程度の全身トレーニングを目標にすると良いでしょう。

- 有酸素運動の活用: 心肺機能の向上やストレス解消にも効果的な有酸素運動は、ウォーキング、ジョギング、水泳など、自分が楽しめるものを選びましょう。気分転換にもなり、運動を継続するモチベーションになります。

- 新しい運動への挑戦: ヨガ、ピラティス、ダンスなど、これまで試したことのない運動に挑戦してみるのも良いでしょう。新しい刺激は、運動をより楽しく、飽きさせないものにしてくれます。

- 生活の中での運動: エレベーターではなく階段を使う、一駅分歩くなど、日常生活の中で体を動かす機会を増やす工夫も大切です。

運動を「やらなければならないこと」と捉えるのではなく、心身のリフレッシュや健康維持のための大切な時間と考えることで、自然と継続できるようになります。

6.2 健康的なライフスタイルを習慣にするコツ

ダイエットの成功は一時的なものではなく、その後の健康的なライフスタイルが本番です。特別なことをするのではなく、日々の小さな習慣の積み重ねが、リバウンドしない体を作ります。

6.2.1 小さな成功体験の積み重ね

大きな目標を達成した後でも、小さな目標を設定し、それをクリアしていくことで、達成感を得てモチベーションを維持できます。

- 「今日はエレベーターを使わずに階段を上った」

- 「いつもより一品多く野菜を食べた」

- 「寝る前に軽いストレッチをした」

このような日々の小さな成功を自分自身で認め、褒めることが大切です。自己肯定感を高めることで、さらに前向きに健康的な生活を送る意欲が湧いてきます。

6.2.2 ストレス管理と質の良い睡眠

ストレスは食欲を増進させたり、代謝を低下させたりと、ダイエットの維持に悪影響を及ぼすことがあります。また、睡眠不足もホルモンバランスを乱し、食欲をコントロールしにくくさせます。

- ストレス管理: 趣味の時間を持つ、リラックスできる音楽を聴く、瞑想をするなど、自分なりのストレス解消法を見つけ、定期的に実践しましょう。

- 質の良い睡眠: 毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のスマートフォン操作を控える、寝室の環境を整えるなど、質の良い睡眠を確保するための工夫をしてください。十分な睡眠は、体の回復だけでなく、食欲をコントロールするホルモンのバランスを整える上でも非常に重要です。

心身ともに健康な状態を保つことが、リバウンドを防ぎ、持続可能な健康的なライフスタイルを送るための土台となります。

6.2.3 定期的な体重・体脂肪のチェック

毎日体重計に乗る必要はありませんが、週に1〜2回など、一定の頻度で体重や体脂肪率をチェックすることをおすすめします。

数字に一喜一憂するのではなく、長期的な視点で自身の体の変化を観察することが大切です。少しの変化にも気づくことで、食生活や運動習慣を見直すきっかけになります。体組成計を活用すれば、体重だけでなく筋肉量や体脂肪率も把握でき、より詳細な体の状態を知ることができます。

小さな変化に早めに気づき、適切な対策を講じることで、大きなリバウンドを防ぎ、理想の体を維持しやすくなります。

7. まとめ

本記事では、3ヶ月で理想の体を手に入れるための「ダイエット食事制限×ジム」の成功法則を徹底解説しました。ダイエットを成功させるためには、単に食事を減らす、あるいは運動するだけでは不十分です。最も重要なのは、科学に基づいた食事制限と効果的なジムトレーニングを組み合わせることです。

事前準備として現状を把握し、達成可能な目標を設定することが、成功への第一歩となります。食事面では、PFCバランスを意識した献立作成、避けるべき食品と積極的に摂るべき食品の選定、そして外食やコンビニ食との賢い付き合い方が鍵を握ります。ジムでのトレーニングでは、基礎的な筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせ、週ごとの計画に沿って継続することが脂肪燃焼と筋肉増強を促進します。

また、ダイエットには停滞期がつきものですが、そのメカニズムを理解し、チートデイなどを活用することで乗り越えられます。何よりも大切なのは、一時的な減量ではなく、ダイエット後の健康的なライフスタイルを習慣化し、リバウンドしない体を作ることです。ここで得た知識と具体的な方法を実践することで、あなたはきっと理想の自分に近づき、その状態を維持できるでしょう。

1DAY体験会のご予約や

お問い合わせCONTACT

お電話でのお問い合わせ

営業

時間

24時間営業

9:30~20:00(スタッフ常駐)

定休日:第1日曜

LINEでのお問い合わせ

LINEでご予約・ご相談

メールでのお問い合わせ