NEWS & BLOG

ニュース&ブログ

2025.11.24

パーソナルジム

ジムでのトレーニング、正しいやり方完全ガイド!初心者でも効果を最大化する秘訣

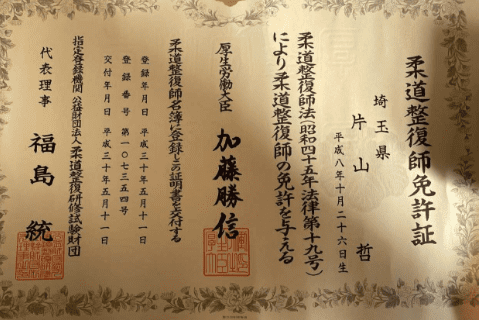

この記事を書いた人

医療国家資格者兼パーソナルトレーナー

片山 哲

保有資格

- 柔道整復師

ボディメイクには正しい知識が欠かせません。そのため国家医療資格を取得し、自らもトレーニングを継続。ボディコンテストで2度入賞するなど実績を築きました。体が変われば人生が変わります。それを少しでも多くの方に実感していただくことが私のモットーです。

ジムでのトレーニングを始めたいけれど、何から手をつけて良いか分からない、または既にジムに通っているけれど効果が出にくいと感じていませんか?闇雲に体を動かすだけでは、期待する結果は得られにくく、時には怪我のリスクも伴います。しかし、ご安心ください。正しい知識と方法を身につければ、初心者の方でもジムトレーニングの効果を最大限に引き出し、理想の体を目指すことができます。

この記事では、ジムでのトレーニングを始める前に知っておくべき基本から、マシンやフリーウェイトの正しい使い方、目的に合わせた効果的なメニューの組み方、さらにはトレーニング効果を高める食事や休息の秘訣まで、あなたの疑問を全て解決します。正しいフォームや呼吸法を習得し、効率的かつ安全にトレーニングを進めることで、怪我を防ぎながらモチベーションを高く維持し、着実に目標達成へと繋げられるでしょう。

1. なぜジムでの正しいトレーニングが重要なのか

ジムでのトレーニングは、健康維持や理想の体づくりを目指す多くの方にとって、非常に効果的な手段です。しかし、ただ闇雲に体を動かすだけでは、望むような成果は得られにくいかもしれません。正しい知識と方法でトレーニングに取り組むことこそが、目標達成への最短ルートとなります。

この章では、ジムでのトレーニングにおいてなぜ正しいやり方が重要なのか、その理由を深く掘り下げていきます。効果を最大化し、怪我のリスクを最小限に抑えるためだけでなく、長期的なモチベーション維持にも繋がる、正しいトレーニングの重要性について理解を深めていきましょう。

1.1 効果を最大化し怪我を防ぐために

ジムでのトレーニングを始める際、多くの方が「効果を出したい」「理想の体になりたい」という明確な目標をお持ちのことと思います。しかし、その目標達成のためには、闇雲にトレーニングを行うのではなく、一つ一つの動作を正しく理解し、実践することが不可欠です。

まず、正しいフォームでトレーニングを行うことで、狙った筋肉に効率良く刺激を与えることができます。例えば、スクワット一つとっても、膝や股関節の角度、背中の姿勢が適切でなければ、太ももやお尻の筋肉に十分な負荷がかからず、期待する効果は半減してしまいます。また、間違ったフォームは、他の部位に余計な負担をかけ、最悪の場合、怪我の原因となるリスクを大幅に高めてしまいます。

怪我をしてしまうと、トレーニングを中断せざるを得なくなり、せっかく積み上げてきた努力が無駄になるだけでなく、回復までの期間、活動に制限が生じてしまいます。これは、目標達成を大きく遠ざけるだけでなく、精神的な負担にもなりかねません。正しいやり方を身につけることは、トレーニング効果を最大限に引き出し、同時に長期的な健康を守るための最も重要な要素なのです。

正しいトレーニングがもたらす効果と怪我予防の重要性を以下にまとめました。

| 側面 | 正しいトレーニングの効果 | 間違ったトレーニングのリスク |

|---|---|---|

| 効果の最大化 | 狙った筋肉への効率的な刺激 成長ホルモンの適切な分泌 目標達成の加速 | ターゲット部位への刺激不足 効果の停滞 時間と労力の無駄 |

| 怪我の予防 | 関節や筋肉への負担軽減 長期的なトレーニング継続 体の機能維持 | 腰痛、肩の痛み、膝の痛みなどの発生 トレーニングの中断 慢性的な不調 |

1.2 モチベーション維持にも繋がる正しいトレーニング

トレーニングを継続する上で、モチベーションの維持は非常に大きな課題です。ジムに通い始めたものの、なかなか成果が見えず挫折してしまう方も少なくありません。しかし、正しいトレーニングは、このモチベーションの壁を乗り越えるための強力な味方となります。

正しいやり方でトレーニングに取り組むと、体は着実に変化し始めます。例えば、以前は持ち上げられなかった重量が扱えるようになったり、鏡に映る自分の体に少しずつ変化が見えたりするでしょう。このような具体的な成果を実感できることは、大きな達成感となり、「もっと頑張ろう」という前向きな気持ちを引き出してくれます。

逆に、間違ったやり方でトレーニングを続けても、なかなか成果が出なかったり、怪我をしてしまったりすると、「自分には向いていないのではないか」「努力しても無駄なのではないか」と感じてしまい、モチベーションは低下してしまいます。結果として、ジムから足が遠のき、せっかく始めたトレーニングを諦めてしまうことにも繋がりかねません。

正しいトレーニングは、安全に、そして着実に成果を出すことで、トレーニングを「楽しい習慣」へと変え、長期的な継続を可能にします。成果が成果を呼び、自信へと繋がり、それがさらにトレーニングへの意欲を高めるという、好循環を生み出すことができるのです。この好循環こそが、理想の体を手に入れるための最も確実な道と言えるでしょう。

2. ジムでのトレーニングを始める前に知るべき基本

ジムでのトレーニングを始めるにあたり、効果を最大限に引き出し、安全に継続するためには、いくつかの基本的な知識と準備が不可欠です。闇雲にトレーニングを開始するのではなく、これからご紹介するポイントをしっかりと押さえることで、怪我のリスクを減らし、目標達成への道のりをより確実なものにすることができます。

2.1 ウォームアップとクールダウンの重要性

トレーニングの前後に行うウォームアップとクールダウンは、単なる準備運動や整理運動ではありません。これらはトレーニング効果を高め、体を守るために極めて重要な役割を果たします。

2.1.1 ウォームアップで体を準備する

ウォームアップとは、本格的なトレーニングに入る前に、体を運動に適した状態に整えることです。これにより、以下のような効果が期待できます。

- 体温と心拍数を徐々に上昇させ、筋肉の柔軟性を高めます。

- 関節の可動域を広げ、スムーズな動作を可能にします。

- 血流を促進し、筋肉への酸素供給を増やします。

- 怪我のリスクを大幅に軽減し、トレーニングパフォーマンスの向上に繋がります。

具体的なウォームアップとしては、軽い有酸素運動(ジョギング、サイクリングなど)を5分から10分程度行い、その後、動的ストレッチ(ラジオ体操のように体を動かしながら行うストレッチ)を取り入れると良いでしょう。静的ストレッチ(筋肉を伸ばした状態で静止するストレッチ)は、ウォームアップでは避け、クールダウン時に行うことをお勧めします。

2.1.2 クールダウンで体を落ち着かせる

クールダウンは、トレーニングによって高まった心拍数や体温を徐々に平常に戻し、体をリラックスさせるための時間です。クールダウンを行うことで、以下のようなメリットがあります。

- 心拍数と血圧を安定させ、急激な変化による体への負担を和らげます。

- 疲労物質の排出を促し、筋肉痛の軽減に役立ちます。

- トレーニングで使った筋肉をゆっくりと伸ばし、柔軟性を維持・向上させます。

- 精神的なリフレッシュにも繋がり、次のトレーニングへの準備となります。

クールダウンでは、軽い有酸素運動を数分行った後、静的ストレッチをゆっくりと丁寧に行うことが効果的です。特にトレーニングで負荷をかけた部位を中心に、心地よい範囲で筋肉を伸ばしましょう。

2.2 トレーニング頻度とセット回数の目安

トレーニングの効果を最大限に引き出すためには、適切な頻度とセット回数を設定することが重要です。体の回復と成長のバランスを考慮し、無理なく継続できる計画を立てましょう。

2.2.1 トレーニング頻度の考え方

筋肉はトレーニング中に破壊され、休息中に修復・成長します。このため、十分な休息期間を設けることが不可欠です。初心者の場合、全身を週に2回から3回程度鍛えるのが一般的な目安とされています。

- 週2〜3回: 全身の筋肉をバランス良く鍛えるのに適しています。筋肉の回復期間を確保しやすく、継続しやすい頻度です。

- 週4回以上: 慣れてきたら、部位ごとに分けてトレーニングを行う「分割法」を取り入れることで、各部位に十分な刺激を与えつつ、回復時間を確保できます。

ただし、体調や疲労度に合わせて調整することが大切です。無理な頻度でトレーニングを続けると、オーバートレーニングに陥り、怪我や体調不良の原因となることがあります。

2.2.2 目的別セット回数とレップ数の目安

トレーニングの目的によって、適切なセット回数とレップ数(1セットあたりの反復回数)は異なります。以下の表を参考に、ご自身の目標に合わせた設定をしてみてください。

| 目的 | レップ数(1セットあたりの回数) | セット数 | 負荷の目安 |

|---|---|---|---|

| 筋力アップ | 1〜5回 | 3〜5セット | 高負荷(ギリギリ5回できる重さ) |

| 筋肥大(筋肉を大きくする) | 8〜12回 | 2〜4セット | 中高負荷(ギリギリ8〜12回できる重さ) |

| 筋持久力アップ | 15回以上 | 2〜3セット | 低負荷(15回以上できる重さ) |

ここで重要なのは、「適切な負荷設定」です。設定したレップ数をギリギリこなせるくらいの重さでトレーニングを行うことで、筋肉に十分な刺激を与えることができます。軽すぎる重量では効果が薄く、重すぎる重量では正しいフォームを維持できず、怪我のリスクが高まります。最初のうちは、少し軽めの重量から始め、徐々に負荷を上げていくようにしましょう。

2.3 正しいフォームと呼吸の基本

トレーニングの効果を最大限に引き出し、怪我を防ぐためには、正しいフォームと適切な呼吸法を習得することが最も重要です。自己流で誤ったフォームを続けてしまうと、狙った部位に効果が届かないだけでなく、体を痛めてしまう原因にもなりかねません。

2.3.1 正しいフォームの習得が最優先

どんなに高重量を扱っても、フォームが崩れていては意味がありません。正しいフォームでトレーニングを行うことで、以下のメリットがあります。

- ターゲットとなる筋肉に効率的に刺激を与えることができます。

- 関節や靭帯への不必要な負担を減らし、怪我のリスクを最小限に抑えます。

- 筋肉の発達を促し、より早く目標達成に繋がります。

正しいフォームを習得するためには、まず軽い重量から始め、鏡で自分の動きを確認しながら行うのが効果的です。可能であれば、ジムのトレーナーに指導を仰ぐことも強くお勧めします。特に初心者のうちは、「重量よりもフォーム」を意識して取り組みましょう。反動を使ったり、関節を完全にロックしたりするような動作は避け、常に筋肉の収縮を感じながらコントロールされた動きを心がけてください。

2.3.2 呼吸の基本をマスターする

トレーニング中の呼吸は、単に酸素を取り入れるだけでなく、体幹を安定させ、力を発揮するためにも非常に重要です。基本的な呼吸法は以下の通りです。

- 力を入れるとき(収縮局面)に息を吐き出す(例: ベンチプレスでバーベルを押し上げるとき、スクワットで立ち上がるとき)。

- 力を抜くとき(伸展局面)に息を吸い込む(例: ベンチプレスでバーベルを下ろすとき、スクワットでしゃがむとき)。

特に高負荷のトレーニングでは、息を吸い込んで腹圧を高めることで、体幹が安定し、より大きな力を発揮しやすくなります。しかし、呼吸を完全に止めてしまうと血圧が急上昇するリスクがあるため、力を入れている最中も少しずつ息を吐き出すように意識しましょう。常に呼吸を止めず、リズム良く行うことで、集中力も維持しやすくなります。

3. マシンを使ったトレーニングの正しいやり方

ジムには様々な種類のトレーニングマシンが設置されており、初心者の方でも比較的正しいフォームを維持しやすく、安全にトレーニングを行えるという大きなメリットがあります。フリーウェイトに比べて、特定の筋肉に集中して負荷をかけやすいため、狙った部位を効率的に鍛えることが可能です。

3.1 各マシンの基本的な使い方と注意点

マシンを使ったトレーニングを始める前に、いくつかの基本的な使い方と注意点を知っておくことが大切です。これらを理解することで、より安全に、そして効果的にトレーニングを進めることができます。

多くのマシンに共通する基本的な使い方と注意点を以下にまとめました。

| 項目 | 基本的な使い方と注意点 |

|---|---|

| シートやパッドの調整 | マシンに座る、または身体を固定する際は、まずご自身の身長や体格に合わせてシートやパッドの位置を調整してください。多くのマシンには調整レバーやピンが付いています。関節に無理な負担がかからない位置に設定し、動作中に身体が安定するようにします。 |

| 負荷(重量)の設定 | トレーニングの目的や体力レベルに合わせて適切な負荷を選びます。初めて使うマシンでは、軽めの負荷から始めてフォームを確認することをおすすめします。重すぎるとフォームが崩れ、怪我のリスクが高まります。軽すぎると効果が得られにくくなります。 |

| 正しいフォーム | マシンが誘導する動きに沿って、ゆっくりとコントロールされた動作で行います。反動を使わず、鍛えたい筋肉の収縮と伸展を意識してください。特に、動作の最高点と最低点で一瞬停止するような意識を持つと、筋肉への刺激が高まります。 |

| 呼吸法 | 一般的に、力を入れるときに息を吐き、力を緩めるときに息を吸うのが基本です。呼吸を止めると血圧が上昇する可能性があるため、常に自然な呼吸を意識してください。 |

| 動作の範囲 | 関節に痛みを感じない範囲で、最大限の可動域を使って動作を行うことが理想です。ただし、関節をロックするまで伸ばしきると、関節に負担がかかる場合があるため注意が必要です。 |

| 集中と意識 | トレーニング中は、今鍛えている筋肉に意識を集中することが重要です。これにより、筋肉の活動を最大化し、トレーニング効果を高めることができます。 |

3.2 部位別おすすめマシントレーニング

ここからは、体の主要な部位を鍛えるためのおすすめマシントレーニングを具体的にご紹介します。それぞれのマシンの使い方と、特に意識すべきポイントを解説いたします。

3.2.1 胸を鍛えるトレーニング

胸の筋肉(大胸筋)を鍛えることで、厚みのある上半身を作り、姿勢の改善にも繋がります。ここでは、代表的なチェストプレスとペックフライをご紹介します。

チェストプレス

大胸筋全体をバランス良く鍛えるマシンです。押す動作を通じて、胸の筋肉を効果的に刺激します。

- 基本的な使い方 シートに座り、グリップを握ります。グリップの高さは、肘が肩よりも少し下がる位置に調整します。背筋を伸ばし、胸を張り、肩甲骨を軽く寄せるように意識してください。息を吐きながら、グリップを前方に押し出します。このとき、大胸筋の収縮を強く意識します。押し切ったら、息を吸いながらゆっくりと元の位置に戻します。負荷が抜けないように、完全にプレートが着くまで戻しきらないように注意してください。

- 意識するポイント 肘が開きすぎないように注意し、胸の筋肉で押す感覚を大切にしてください。肩に力が入りすぎないように、肩甲骨を常に安定させる意識を持ちましょう。

ペックフライ

大胸筋の内側を特に鍛えるのに効果的なマシンです。胸の中央に深い溝を作るのに役立ちます。

- 基本的な使い方 シートに座り、背中を背もたれにしっかりとつけます。肘を軽く曲げた状態で、腕をパッドに置くか、グリップを握ります。アームの開始位置を調整し、胸が軽くストレッチされる状態から始めます。息を吐きながら、両腕を胸の前でゆっくりと閉じます。このとき、大胸筋が中央にギュッと収縮するのを感じてください。閉じ切ったら、息を吸いながらゆっくりと元の位置に戻します。反動を使わず、コントロールされた動きを意識します。

- 意識するポイント 腕で動かすのではなく、胸の筋肉でアームを寄せるイメージを持つことが重要です。肩甲骨が動かないように固定し、肩に負担がかからないように注意しましょう。

3.2.2 背中を鍛えるトレーニング

背中の筋肉(広背筋、僧帽筋など)を鍛えることで、逆三角形の引き締まった上半身を作り、姿勢の改善や肩こりの軽減にも繋がります。ここでは、ラットプルダウンとシーテッドローをご紹介します。

ラットプルダウン

広背筋を中心に、背中の広がりを作るのに効果的なマシンです。懸垂が難しい方でも、安全に背中を鍛えることができます。

- 基本的な使い方 シートに座り、太ももをパッドでしっかりと固定します。バーを肩幅よりやや広めに握ります。このとき、順手(手の甲が手前)で握るのが一般的です。胸を張り、軽く上を見上げるような姿勢を取ります。息を吐きながら、肩甲骨を下げ、肘を身体の横に引き寄せるようにバーを胸のトップに向かって引きます。広背筋の収縮を意識してください。引き切ったら、息を吸いながらゆっくりとバーを元の位置に戻します。腕の力だけでなく、背中の筋肉で引くことを意識します。

- 意識するポイント 身体を反動で揺らさないようにし、背中の筋肉でバーを引き下げる感覚を掴むことが重要です。肩がすくまないように、常に肩甲骨を意識して下げましょう。

シーテッドロー

広背筋の中央部や僧帽筋など、背中の厚みを作るのに効果的なマシンです。引く動作を通じて、背中全体の筋肉を強化します。

- 基本的な使い方 シートに座り、フットプレートに足をしっかりと置きます。背筋を伸ばし、胸を張ります。ハンドルを握り、腕を伸ばした状態から始めます。息を吐きながら、肩甲骨を寄せるようにハンドルを身体の方向へ引き寄せます。このとき、肘を身体に近づけるように意識し、背中の筋肉がギュッと収縮するのを感じてください。引き切ったら、息を吸いながらゆっくりと腕を元の位置に戻します。背中が丸まらないように注意します。

- 意識するポイント 腕の力で引くのではなく、背中の中心部から肩甲骨を寄せる意識を持つことが大切です。身体が前後に揺れないように、体幹を安定させましょう。

3.2.3 脚を鍛えるトレーニング

脚の筋肉(大腿四頭筋、ハムストリングス、臀筋など)を鍛えることは、基礎代謝の向上や身体の安定性、見た目の引き締めにも非常に重要です。ここでは、レッグプレス、レッグエクステンション、レッグカールをご紹介します。

レッグプレス

太もも全体(大腿四頭筋、ハムストリングス)とお尻(臀筋)を同時に鍛えることができる、非常に効果的なマシンです。スクワットが苦手な方にもおすすめです。

- 基本的な使い方 シートに座り、背中を背もたれにしっかりとつけます。足は肩幅程度に開いてフットプレートに置きます。このとき、膝の角度が90度くらいになるようにシートを調整します。安全バーを外し、息を吐きながらフットプレートをゆっくりと押し上げます。膝を完全にロックする手前で止め、太ももとお尻の筋肉で押し切ることを意識します。押し切ったら、息を吸いながらゆっくりと元の位置に戻します。膝が内側に入らないように注意し、常にコントロールされた動作で行います。

- 意識するポイント 足の置く位置によって刺激が変わります。プレートの上部に足を置くとお尻やハムストリングスに、下部に置くと大腿四頭筋に刺激が入りやすくなります。ご自身の目的に合わせて調整してみてください。

レッグエクステンション

太ももの前面(大腿四頭筋)をピンポイントで鍛えるのに特化したマシンです。膝関節の安定性向上にも役立ちます。

- 基本的な使い方 シートに座り、膝の真上にパッドが来るように調整します。足首の上にフットパッドがしっかりと固定されていることを確認します。背筋を伸ばし、ハンドルを握って身体を安定させます。息を吐きながら、太ももの力で膝をゆっくりと伸ばし切ります。このとき、大腿四頭筋の強い収縮を感じてください。伸ばし切ったら、息を吸いながらゆっくりと元の位置に戻します。反動を使わず、コントロールされた動作を心がけましょう。

- 意識するポイント 膝を伸ばし切ったときに、一瞬停止することで、大腿四頭筋への刺激を最大化できます。急な動作は膝への負担が大きいため避けてください。

レッグカール

太ももの後面(ハムストリングス)を鍛えるのに特化したマシンです。脚の裏側を引き締め、バランスの取れた脚を作るのに重要です。

- 基本的な使い方 うつ伏せに寝るタイプ(ライイングレッグカール)と座るタイプ(シーテッドレッグカール)があります。どちらの場合も、膝の少し上にパッドが来るように調整し、足首の少し上にフットパッドを固定します。息を吐きながら、ハムストリングスの力でかかとをお尻に引き寄せます。このとき、太ももの裏側が強く収縮するのを感じてください。引き切ったら、息を吸いながらゆっくりと元の位置に戻します。腰が反らないように注意し、常にハムストリングスの意識を保ちます。

- 意識するポイント 動作中に腰が浮かないように、身体をしっかりと固定することが大切です。ゆっくりとした動作で、ハムストリングスの伸び縮みを意識してください。

4. フリーウェイトトレーニングの正しいやり方と注意点

フリーウェイトトレーニングは、バーベルやダンベルといった器具を使い、自分の体を支えながら行うトレーニングです。マシンと異なり、軌道が固定されていないため、より多くの筋肉を協調させて使う必要があり、全身の安定性やバランス感覚も養われます。しかし、その自由度の高さゆえに、正しいフォームと安全意識が非常に重要になります。

4.1 バーベルを使った基本的なトレーニング

バーベルは、両手で一本の棒を持つため、高重量を扱いやすく、全身の筋肉を同時に刺激するのに適しています。代表的な種目とそのポイントをご紹介します。

| 種目名 | 主な対象部位 | 正しいフォームのポイント |

|---|---|---|

| スクワット | 大腿四頭筋、ハムストリングス、大臀筋、体幹 | バーベルを肩に担ぎ、足は肩幅よりやや広めに開きます。 背筋をまっすぐに保ち、お尻を後ろに突き出すようにして深くしゃがみ込みます。 膝がつま先と同じ方向を向くように意識し、膝が内側に入らないように注意します。 息を吸いながら下ろし、吐きながら立ち上がります。 |

| デッドリフト | 広背筋、脊柱起立筋、ハムストリングス、大臀筋、前腕 | バーベルを足の甲の前に置き、股関節と膝を曲げてバーを握ります。 背中を丸めず、胸を張った状態を保ちます。 股関節と膝を同時に伸ばすようにしてバーベルを持ち上げ、直立します。 下ろす際も背中をまっすぐに保ち、ゆっくりとコントロールしながら行います。 |

| ベンチプレス | 大胸筋、三角筋前部、上腕三頭筋 | ベンチに仰向けになり、バーベルを胸の上で握ります。 肩甲骨をしっかりと寄せ、胸を張り、軽くブリッジを作ります。 バーベルを胸の中央に向かってゆっくりと下ろし、胸に触れるか触れないかの位置で止めます。 息を吐きながら、大胸筋を意識してバーベルを押し上げます。 |

4.2 ダンベルを使った基本的なトレーニング

ダンベルは、片手ずつ独立して扱えるため、左右の筋力差を意識しやすく、可動域を広げたトレーニングが可能です。いくつかの代表的な種目をご紹介します。

| 種目名 | 主な対象部位 | 正しいフォームのポイント |

|---|---|---|

| ダンベルプレス | 大胸筋、三角筋前部、上腕三頭筋 | ベンチに仰向けになり、ダンベルを両手に持ち、胸の横に構えます。 肩甲骨を寄せ、胸を張る意識はバーベルプレスと同様です。 ダンベルを胸の横から天井に向かって押し上げ、トップでダンベル同士が軽く触れるようにします。 ゆっくりとコントロールしながら下ろし、胸のストレッチを感じます。 |

| ダンベルロー | 広背筋、僧帽筋、菱形筋 | 片手と片膝をベンチにつき、もう片方の手にダンベルを持ちます。 背筋をまっすぐに保ち、腰が反りすぎないように注意します。 ダンベルを体側に沿って、背中の筋肉を意識しながら引き上げます。 肘を高く引き上げるように意識し、ゆっくりと元の位置に戻します。 |

| ダンベルランジ | 大腿四頭筋、ハムストリングス、大臀筋 | 両手にダンベルを持ち、直立します。 片足を大きく前に踏み出し、前足の膝が90度になるまで腰を下ろします。 後ろ足の膝は床に触れるか触れないかの位置まで下ろします。 上半身はまっすぐに保ち、バランスを意識しながら元の位置に戻ります。 左右交互に行います。 |

4.3 フリーウェイトでの怪我予防とセーフティ

フリーウェイトトレーニングは効果が高い反面、怪我のリスクも伴います。安全にトレーニングを続けるために、以下の点に注意してください。

- 正しいフォームの習得が最優先

無理な重量を扱うよりも、まずは軽い重量で完璧なフォームを身につけることに集中してください。フォームが崩れると、特定の関節や筋肉に過度な負担がかかり、怪我の原因となります。 - セーフティバーや補助者の活用

スクワットやベンチプレスなど、高重量を扱う種目では、セーフティバーが設置されたパワーラックやベンチ台を使用してください。万が一、挙上できなくなった際にバーベルが体に落ちるのを防ぎます。また、信頼できる補助者(スポッター)についてもらうことも重要です。補助者は、あなたが限界に達したときにバーベルを支え、安全にトレーニングを継続できるようにサポートしてくれます。 - 無理のない重量設定

「もっと重いものを」と焦る気持ちは分かりますが、常に自分の限界を少し超える程度の重量から始めることが大切です。無理な重量はフォームの崩れを招き、怪我に直結します。徐々に重量を増やしていく「漸進性過負荷の原則」を意識してください。 - 十分なウォームアップとクールダウン

トレーニング前には必ず全身のウォームアップを行い、関節や筋肉を温めて可動域を広げましょう。トレーニング後にはクールダウンとしてストレッチを行い、筋肉の緊張を和らげ、回復を促します。 - トレーニングベルトの適切な使用

トレーニングベルトは、高重量のスクワットやデッドリフトなどで腹圧を高め、体幹を安定させるのに役立ちます。しかし、常にベルトに頼りすぎると、自力で体幹を支える力が養われにくくなることもあります。必要に応じて活用し、普段のトレーニングでは体幹を意識する練習も忘れずに行ってください。 - 集中力と周囲への配慮

フリーウェイトエリアは、他の利用者もいます。集中してトレーニングを行うとともに、周囲の人や器具にぶつからないよう、十分なスペースを確保してください。使用後の器具は元の場所に戻し、次の人が気持ちよく使えるようにしましょう。

5. 効果を最大化するトレーニングメニューの組み方

ジムでのトレーニング効果を最大限に引き出すためには、目的に合わせた適切なトレーニングメニューを組むことが非常に重要です。闇雲にトレーニングを行うのではなく、自分の目標達成に向けて計画的に進めることで、効率よく理想の体を目指せます。

5.1 目的別トレーニングプログラム例

ここでは、代表的な目的である「筋力アップ」と「ダイエット・ボディメイク」に焦点を当て、それぞれの目標達成に効果的なトレーニングプログラムの例をご紹介します。

5.1.1 筋力アップを目指すトレーニング

筋力アップを目指す場合、高重量を扱える複合関節運動(多関節運動)を中心に、少ない回数でセットを組むのが基本です。全身の筋肉をバランス良く鍛え、神経系の発達を促すことで、より大きな力を発揮できるようになります。

具体的なトレーニングの目安は以下の通りです。

- トレーニング頻度:週2〜3回

- 1セットあたりの回数:1〜5回(高重量)

- セット数:3〜5セット

- インターバル:2〜5分(十分に回復させるため)

以下に、筋力アップを目指す方におすすめのトレーニングメニュー例を示します。特に、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトといった「ビッグ3」と呼ばれる種目は、全身の筋力を効率的に高めるために欠かせません。

| 曜日 | トレーニング部位 | 主な種目例 |

|---|---|---|

| 月曜日 | 全身(ビッグ3中心) | スクワット、ベンチプレス、デッドリフト、懸垂 |

| 火曜日 | 休息 | |

| 水曜日 | 上半身 | ベンチプレス、ショルダープレス、バーベルロウ、アームカール |

| 木曜日 | 休息 | |

| 金曜日 | 下半身 | スクワット、レッグプレス、ルーマニアンデッドリフト、カーフレイズ |

| 土曜日・日曜日 | 休息 |

このメニューはあくまで一例です。ご自身の体力レベルやジムの設備に合わせて調整してください。

5.1.2 ダイエット・ボディメイクを目指すトレーニング

ダイエットやボディメイクを目的とする場合、全身の筋肉をバランス良く鍛え、基礎代謝を高めることが重要です。中程度の重量で少し多めの回数をこなし、インターバルを短めに設定することで、心肺機能も同時に鍛え、消費カロリーの増加も期待できます。

具体的なトレーニングの目安は以下の通りです。

- トレーニング頻度:週3〜4回

- 1セットあたりの回数:8〜15回(中程度の重量)

- セット数:3〜4セット

- インターバル:30秒〜90秒

以下に、ダイエット・ボディメイクを目指す方におすすめのトレーニングメニュー例を示します。全身運動や複合関節運動を多く取り入れ、効率的にカロリーを消費し、筋肉量を増やしましょう。

| 曜日 | トレーニング部位 | 主な種目例 |

|---|---|---|

| 月曜日 | 全身 | スクワット、ベンチプレス、ラットプルダウン、ショルダープレス、プランク |

| 火曜日 | 休息 | |

| 水曜日 | 上半身 | ダンベルフライ、ケーブルロウ、サイドレイズ、トライセップスエクステンション、バイセップスカール |

| 木曜日 | 休息 | |

| 金曜日 | 下半身 | レッグプレス、ランジ、レッグエクステンション、レッグカール、ヒップスラスト |

| 土曜日 | 全身(サーキット形式など) | バーピー、マウンテンクライマー、ケトルベルスイング、ジャンプスクワット |

| 日曜日 | 休息 |

有酸素運動を組み合わせる場合は、トレーニング後や別の日に行うと良いでしょう。

5.2 プログレッシブオーバーロードの原則

トレーニング効果を継続的に高める上で、「プログレッシブオーバーロード(漸進性過負荷の原則)」は最も重要な原則の一つです。これは、筋肉が成長するためには、常に以前よりも高い負荷を与える必要があるという考え方です。

同じ重量、同じ回数でトレーニングを続けていると、筋肉はその負荷に慣れてしまい、成長が停滞してしまいます。この停滞を打破し、さらなる成長を促すために、段階的に負荷を増やしていくことが不可欠です。

負荷を増やす方法には、いくつかの選択肢があります。

- 重量を増やす:最も基本的な方法です。例えば、これまで10kgで10回行っていた種目を、12.5kgで10回行えるように挑戦します。

- 回数を増やす:同じ重量で、より多くの回数をこなせるようにします。例えば、10kgで10回だったものを、10kgで12回行えるようにします。

- セット数を増やす:トレーニングの総量を増やします。例えば、3セットだったものを4セットに増やします。

- トレーニング頻度を増やす:週のトレーニング回数を増やします。

- インターバルを短縮する:セット間の休憩時間を短くすることで、筋肉への負荷を高めます。

- 動作速度を変える:ゆっくりとした動作(スロートレーニング)で筋肉への負荷時間を長くします。

- トレーニング種目を変える:新たな刺激を筋肉に与えるために、種目を変更したり追加したりします。

毎回のトレーニングでこれらの要素のいずれかを少しずつ調整し、常に筋肉に新しい刺激を与えるように意識してください。トレーニングノートをつけて、重量や回数を記録し、着実に成長していることを実感するのも、モチベーション維持に繋がります。

6. トレーニング効果を高める食事と休息の秘訣

ジムでのトレーニング効果を最大限に引き出すためには、運動そのものだけでなく、日々の食事と質の高い休息が不可欠です。筋肉の成長、疲労回復、そして理想の体づくりは、これら三つの要素がバランス良く揃って初めて実現します。ここでは、トレーニングの成果を飛躍的に向上させるための食事と休息の秘訣を詳しくご紹介します。

6.1 筋肥大・ダイエットに効果的な食事術

トレーニングの目的が筋力アップであれ、ダイエットやボディメイクであれ、食事は非常に重要な役割を担います。適切な栄養素を適切なタイミングで摂取することで、体の変化を効率的に促すことができます。

6.1.1 目的別栄養素摂取のポイント

ここでは、筋力アップとダイエットそれぞれの目的に合わせた栄養素摂取のポイントをまとめました。ご自身の目標に合わせて参考にしてください。

| 目的 | 栄養素 | 摂取の目安と役割 | 主な食品例 |

|---|---|---|---|

| 筋力アップ・筋肥大 | タンパク質 | 筋肉の材料となる最重要栄養素です。体重1kgあたり1.5gから2.0gを目安に摂取し、筋肉の合成を促します。 | 鶏むね肉、ささみ、牛肉(赤身)、魚(マグロ、サケ)、卵、牛乳、ヨーグルト、大豆製品(豆腐、納豆) |

| 炭水化物 | トレーニング中のエネルギー源となり、筋肉の分解を防ぎます。トレーニング前後に特に意識して摂取しましょう。 | 玄米、オートミール、全粒粉パン、さつまいも、バナナ | |

| 脂質 | ホルモンの生成やビタミンの吸収を助ける大切な栄養素です。良質な脂質を適量摂取することが重要です。 | アボカド、ナッツ類、オリーブオイル、青魚(サバ、イワシ) | |

| ビタミン・ミネラル | 三大栄養素の代謝を助け、体の機能を円滑に保ちます。野菜や果物からバランス良く摂取しましょう。 | 色とりどりの野菜、果物 | |

| ダイエット・ボディメイク | タンパク質 | 筋肉量を維持し、基礎代謝の低下を防ぐために十分に摂取します。満腹感を得やすく、間食の抑制にも繋がります。 | 鶏ささみ、白身魚、豆腐、卵、プロテイン |

| 炭水化物 | 摂取量を調整し、血糖値の上昇が緩やかな低GI値の食品を選ぶことが大切です。過剰な摂取は体脂肪として蓄積されやすくなります。 | 玄米、雑穀米、全粒粉パン、根菜類(少量) | |

| 脂質 | 摂取量を控えめにしつつ、体に必要な良質な脂質は意識して摂りましょう。揚げ物や加工食品に含まれる脂質は避けるようにします。 | アマニ油、えごま油、青魚、ナッツ類(少量) | |

| 食物繊維 | 満腹感を与え、腸内環境を整えることで、ダイエットをサポートします。野菜、海藻、きのこ類を積極的に摂りましょう。 | 野菜、きのこ、海藻、こんにゃく、豆類 |

食事の基本は、加工食品を避け、できるだけ自然な食材を選ぶことです。また、食事を抜くことは、かえって代謝を悪くし、筋肉量の減少に繋がるため避けてください。規則正しく、バランスの取れた食事を心がけましょう。

6.2 質の高い睡眠と休息の重要性

トレーニングによって刺激された筋肉は、休息中に修復され、より強く成長します。特に睡眠は、筋肉の成長と疲労回復において最も重要な時間です。質の高い睡眠と適切な休息は、トレーニング効果を最大化し、怪我のリスクを減らすためにも欠かせません。

6.2.1 睡眠がトレーニングにもたらす効果

- 筋肉の修復と成長: 睡眠中に分泌される成長ホルモンが、トレーニングで損傷した筋繊維の修復と再生を促します。

- 疲労回復: 肉体的な疲労だけでなく、精神的な疲労も回復させ、次のトレーニングへの準備を整えます。

- ホルモンバランスの調整: 成長ホルモンだけでなく、食欲を調整するホルモンなども睡眠中に適切に分泌され、体調管理に役立ちます。

- 集中力の向上: 十分な睡眠は、日中の集中力や判断力を高め、トレーニング中のフォーム意識やモチベーション維持にも繋がります。

一般的に、成人は1日7時間から9時間の睡眠が推奨されています。しかし、単に時間を確保するだけでなく、睡眠の質を高めることが重要です。

6.2.2 質の高い睡眠と休息のための秘訣

- 規則正しい睡眠リズム: 毎日同じ時間に就寝・起床することで、体の体内時計が整い、自然な眠りにつきやすくなります。

- 寝室環境の整備: 寝室は暗く、静かで、適切な温度(夏は25~26℃、冬は20~22℃が目安)に保ちましょう。快適な寝具も質の高い睡眠をサポートします。

- 就寝前の習慣の見直し: 就寝前のカフェインやアルコールの摂取は控え、スマートフォンやパソコンなどのブルーライトを浴びることも避けましょう。リラックスできる入浴や軽いストレッチは、入眠を促します。

- アクティブレストの活用: トレーニングオフの日でも、完全に体を休めるだけでなく、軽い散歩やストレッチなどのアクティブレストを取り入れることで、血行促進や疲労物質の除去を促し、回復を早めることができます。

トレーニングと休息は、車の両輪のような関係です。どちらか一方が欠けても、最高のパフォーマンスは引き出せません。自分の体と向き合い、適切な食事と質の高い休息を取り入れることで、トレーニングの成果を最大限に引き出し、健康的な体づくりを目指しましょう。

7. ジムトレーニングでよくある疑問と間違い

ジムでのトレーニングを続けていると、多くの疑問にぶつかったり、知らず知らずのうちに間違ったやり方をしてしまったりすることがあります。ここでは、特に初心者が抱きやすい疑問や陥りやすい間違いについて、正しい知識と対処法をご紹介します。

7.1 トレーニング後のプロテインは必須?

「トレーニング後には必ずプロテインを飲まなければならない」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、結論から言うと、プロテインの摂取は必須ではありません。

プロテインは、タンパク質を効率的に摂取するための補助食品です。トレーニングによって傷ついた筋肉の修復や成長にはタンパク質が不可欠ですが、これは食事からも十分に摂取できます。

ただし、トレーニング直後は筋肉が栄養を吸収しやすい状態、いわゆる「ゴールデンタイム」と呼ばれており、このタイミングでプロテインを摂取することで、より効率的な筋肉の回復と成長をサポートできると考えられています。例えば、鶏むね肉や魚、卵などの食事で十分なタンパク質を摂取するのが難しい場合や、手軽に補給したい場合にプロテインは非常に有効な手段となります。

ご自身のライフスタイルや食事内容に合わせて、プロテインを上手に活用するかどうかを検討してみてください。大切なのは、日々の食事で必要なタンパク質量を確保することです。

7.2 初心者が陥りやすいNG行動

ジムでのトレーニングを始めたばかりの頃は、意欲が高まる一方で、間違った知識や思い込みから非効率的、あるいは危険な行動をしてしまうことがあります。ここでは、初心者が陥りやすいNG行動とその改善策をまとめました。

| NG行動 | なぜNGなのか | 正しいアプローチと改善策 |

|---|---|---|

| ウォームアップやクールダウンを省略する | ウォームアップをしないと、体が十分に温まらず怪我のリスクが高まります。筋肉が硬い状態でトレーニングを始めると、パフォーマンスも低下しやすくなります。 クールダウンをしないと、疲労物質が体内に残りやすく、筋肉痛の悪化や回復の遅れに繋がることがあります。 | トレーニング前には必ず5~10分程度の軽い有酸素運動(ウォーキング、ジョギングなど)と動的ストレッチを行い、体を温めて関節の可動域を広げましょう。 トレーニング後には、使った筋肉を中心に静的ストレッチを10分程度行い、筋肉をリラックスさせて疲労回復を促しましょう。 |

| 無理な高重量設定でトレーニングする | 自分の筋力に見合わない重さでトレーニングを行うと、正しいフォームを維持できなくなり、効果が半減するだけでなく、重大な怪我に繋がる可能性があります。 | まずは軽い重量で正しいフォームを習得することに集中してください。回数をこなせるようになったら、少しずつ重量を増やしていく「プログレッシブオーバーロードの原則」を意識しましょう。無理なく10~15回程度繰り返せる重量が目安です。 |

| 特定の部位ばかり鍛える | 例えば、胸や腕ばかりを鍛えて脚や背中を疎かにすると、全身の筋肉バランスが崩れ、姿勢の悪化や怪我のリスクが高まります。また、見た目のアンバランスさにも繋がります。 | 全身の筋肉をバランス良く鍛えることが重要です。週ごとのトレーニング計画で、胸、背中、脚、肩、腕、腹筋など、主要な部位をまんべんなくカバーするようにしましょう。 |

| 休息や睡眠を十分に取らない | 筋肉はトレーニング中に傷つき、休息中に修復・成長します。十分な休息がなければ、筋肉の回復が追いつかず、疲労が蓄積し、オーバートレーニングや怪我の原因となります。 | トレーニングと同じくらい休息も重要です。週に1~2日はトレーニングをしないオフ日を設け、十分な睡眠(目安は7~8時間)を確保するように心がけましょう。 |

| 食事に無関心である | トレーニングだけ頑張っても、筋肉の材料となるタンパク質やエネルギー源となる炭水化物、ビタミン、ミネラルが不足していれば、効果は大きく低下します。せっかくの努力が無駄になってしまう可能性があります。 | バランスの取れた食事がトレーニング効果を最大化する鍵です。タンパク質、炭水化物、脂質を適切に摂取し、野菜や果物からビタミン・ミネラルも補給しましょう。特にタンパク質は、体重1kgあたり1.6~2.0gを目安に摂取すると良いでしょう。 |

これらのNG行動を避けて、安全かつ効率的にトレーニングを進めることが、目標達成への近道となります。疑問に感じたことや不安なことがあれば、ジムのトレーナーに相談することも有効な手段です。

8. まとめ

ジムでのトレーニングは、単に体を動かすだけでなく、正しい知識と方法を実践することで、その効果を飛躍的に高めることができます。本記事でご紹介したウォームアップやクールダウンの重要性、適切なトレーニング頻度、そして何よりも正しいフォームと呼吸法は、効果を最大化し、同時に怪我のリスクを最小限に抑えるための基本となります。

マシンやフリーウェイトの正しい使い方を習得し、ご自身の目的に合わせたトレーニングメニューを組むことは、目標達成への近道です。また、トレーニング効果をさらに高めるためには、筋肥大やダイエットに効果的な食事術、そして質の高い睡眠と休息が不可欠であることもご理解いただけたかと思います。

これらの要素を総合的に取り入れることで、トレーニングは単なる運動ではなく、あなたの体を変え、生活の質を向上させる強力なツールとなります。最初は戸惑うこともあるかもしれませんが、焦らず、一つ一つの正しいやり方を着実に実践していくことで、必ず理想の自分に近づくことができます。正しい知識と継続が、あなたのトレーニングライフを成功へと導く鍵となるでしょう。

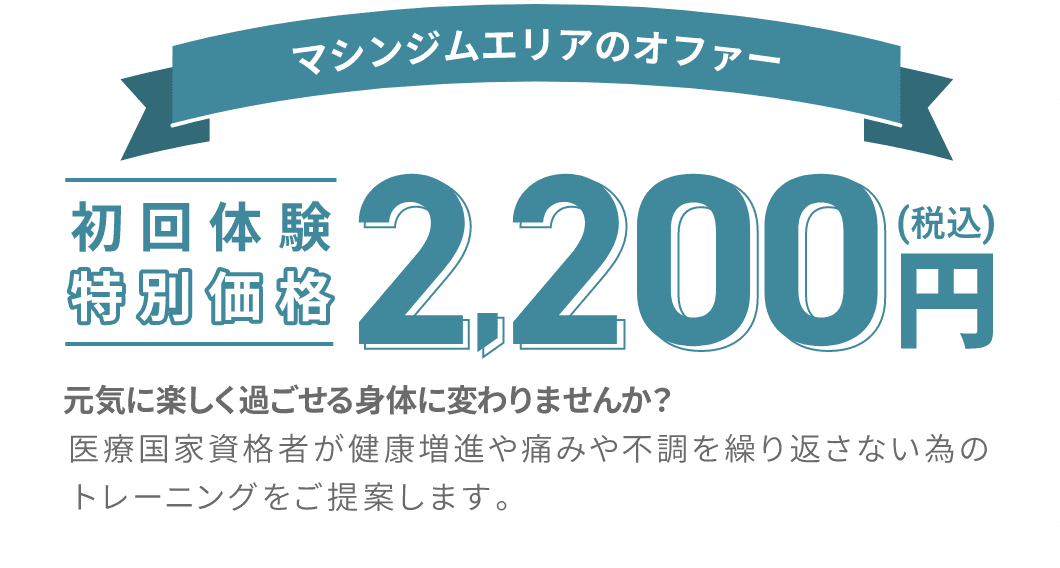

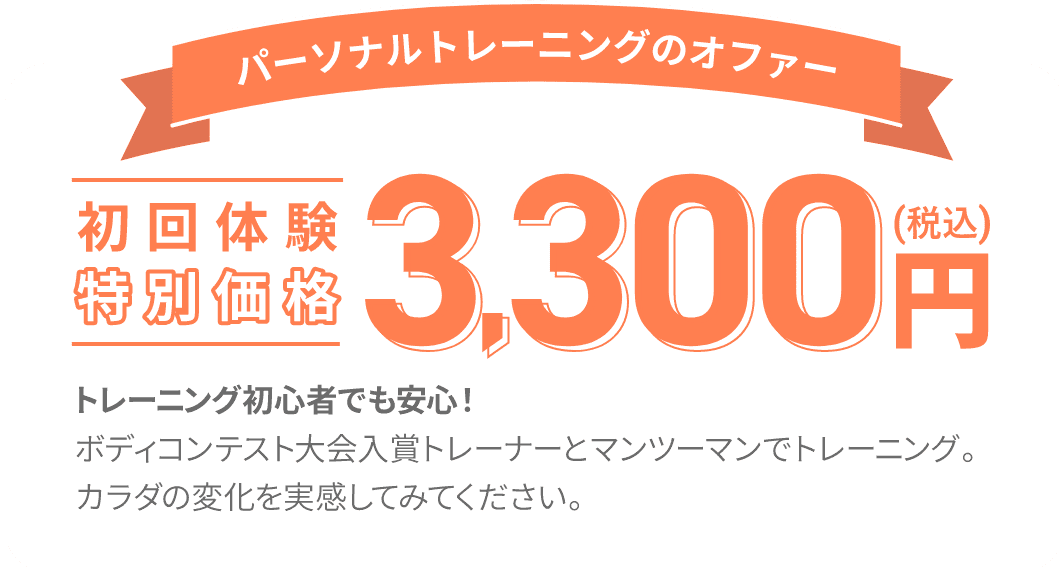

1DAY体験会のご予約や

お問い合わせCONTACT

お電話でのお問い合わせ

営業

時間

24時間営業

9:30~20:00(スタッフ常駐)

定休日:第1日曜

LINEでのお問い合わせ

LINEでご予約・ご相談

メールでのお問い合わせ