NEWS & BLOG

ニュース&ブログ

2025.08.05

足がつる

運動不足で足がつる頻発?ジムで根本解決!もう悩まない足つり対策

この記事を書いた人

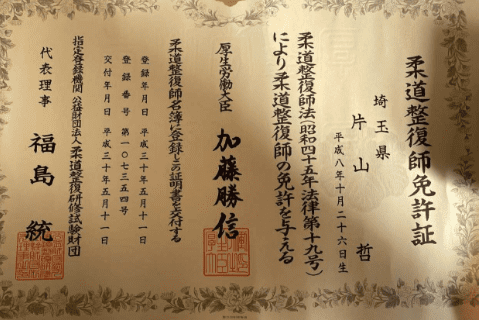

医療国家資格者兼パーソナルトレーナー

片山 哲

保有資格

- 柔道整復師

ボディメイクには正しい知識が欠かせません。そのため国家医療資格を取得し、自らもトレーニングを継続。ボディコンテストで2度入賞するなど実績を築きました。体が変われば人生が変わります。それを少しでも多くの方に実感していただくことが私のモットーです。

「夜中に足がつって飛び起きた」「運動中に足がつって動けなくなった」そんな経験はありませんか?足つりの主な原因の一つは運動不足ですが、実はそれだけではありません。この記事では、運動不足が足つりを引き起こすメカニズムと、ジムでの運動が足つりの根本解決に繋がる理由を詳しく解説します。ジムで実践すべき具体的なトレーニングや、ご自宅でできる生活習慣の改善策もご紹介。この記事を読めば、足つりの悩みから解放され、快適な毎日を取り戻すための具体的な方法が手に入ります。

足がつる、いわゆるこむら返りは、突然の激しい痛みを伴い、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。特に運動不足を感じている方にとって、足つりは頻繁に起こる悩みかもしれません。しかし、足つりの原因は運動不足だけではなく、様々な要因が複雑に絡み合って発生することが多いのです。この章では、足つりの主な原因と、運動不足が足つりを引き起こす具体的なメカニズム、そして注意すべき症状について詳しくご説明します。

1. 運動不足で足がつる頻発?その原因とメカニズム

1.1 足がつる主な原因は運動不足だけではない

足がつる原因は一つに特定できるものではありません。運動不足が大きな要因となることは確かですが、他にも私たちの体調や生活習慣が深く関わっています。

| 主な原因 | 説明 |

|---|---|

| 運動不足 | 筋肉の柔軟性低下や血行不良を引き起こし、足つりのリスクを高めます。 |

| 水分不足 | 体内の水分が不足すると、血液が濃くなり、ミネラルのバランスが崩れやすくなります。 |

| ミネラル不足 | 特にカリウム、マグネシウム、カルシウムといったミネラルは、筋肉の収縮と弛緩に重要な役割を果たしています。これらが不足すると、筋肉が正常に機能しなくなり、つりやすくなります。 |

| 体の冷え | 筋肉が冷えると血管が収縮し、血行が悪くなります。血行不良は筋肉への酸素や栄養の供給を妨げ、足つりを引き起こしやすくなります。 |

| 筋肉の疲労 | 激しい運動や立ち仕事などで筋肉を酷使すると、疲労物質が蓄積し、筋肉が硬くなりつりやすくなります。 |

| 特定の体の状態 | 妊娠中や、一部の体の状態が原因で足がつりやすくなるケースもあります。ご自身の体の状態を把握することが大切です。 |

これらの原因が単独で作用するだけでなく、複数組み合わさることで、足つりのリスクはさらに高まります。

1.2 運動不足が足つりを引き起こすメカニズム

運動不足が足つりの原因となるメカニズムは、主に以下の点が挙げられます。

まず、運動不足は筋肉の柔軟性を著しく低下させます。特にふくらはぎや太ももの裏側といった足の筋肉は、日常的に使われないと硬くなり、伸び縮みする能力が衰えます。これにより、少しの負荷や不意な動きでも筋肉が過剰に収縮し、つりやすくなるのです。

次に、血行不良も大きな要因です。体を動かさない時間が長いと、血液の流れが悪くなります。血液は筋肉に酸素や栄養を運び、老廃物を排出する役割を担っていますが、血行が滞るとこれらの機能が低下します。結果として、筋肉に必要なエネルギーが供給されにくくなり、疲労物質が蓄積しやすくなるため、足がつるリスクが高まります。

さらに、運動不足は神経伝達の不調にもつながることがあります。筋肉の動きは脳からの神経信号によって制御されていますが、運動習慣がないとこの神経伝達がスムーズに行われなくなることがあります。筋肉と神経の連携がうまくいかないことで、筋肉が異常に収縮し、足つりを引き起こすことがあります。

これらの要因が複合的に作用し、運動不足の体が足つりを起こしやすい状態になってしまうのです。

1.3 足がつる症状と危険なサイン

足つりは、突然の激しい痛みとともに筋肉が硬直する症状が一般的です。多くの場合、数分から数十分で自然に治まりますが、その後もだるさや筋肉痛が残ることがあります。

しかし、単なる足つりではなく、注意が必要な「危険なサイン」も存在します。以下のような症状が見られる場合は、ご自身の体の状態に意識を向けることが大切です。

| 危険なサイン | 詳細 |

|---|---|

| 頻繁に足がつる | 日常的に、または特定の状況下で繰り返し足がつる場合、体の内部に何らかの問題が隠れている可能性があります。 |

| 痛みが非常に強い、長時間続く | 通常の足つりとは異なる、耐えがたいほどの痛みや、数十分以上痛みが続く場合は、注意が必要です。 |

| 足つり以外の症状を伴う | しびれ、脱力感、むくみ、皮膚の色や温度の変化など、足つり以外の症状が同時に現れる場合は、専門家への相談を検討してください。 |

| 安静時にも足がつる | 運動中や睡眠中だけでなく、体を動かしていない安静時に頻繁に足がつる場合も、注意が必要です。 |

| 特定の薬剤を服用している場合 | 現在服用している薬がある方は、足つりの症状について薬剤師や専門家にご相談ください。 |

これらのサインが見られる場合は、ご自身だけで判断せず、専門家にご相談いただくことを強くおすすめします。適切なアドバイスやサポートを受けることで、足つりの根本的な原因を特定し、より効果的な対策を見つけることができるでしょう。

2. 足がつる悩みをジムで根本解決するメリット

2.1 プロの指導で正しい運動を習得

運動不足が原因で足がつる場合、自己流の運動ではかえって体を痛めたり、効果が出にくいことがあります。ジムでは、専門知識を持ったトレーナーから直接指導を受けられることが大きなメリットです。

あなたの体の状態や運動経験に合わせて、適切な運動方法やフォームを教えてもらえます。これにより、足つりの根本原因にアプローチし、効率的かつ安全に運動に取り組むことができます。誤った姿勢や無理な負荷による新たな体の不調を防ぎ、着実に改善へと導いてもらえるでしょう。

2.2 豊富なマシンとプログラムで効率的な改善

自宅での運動では限界があると感じる方もいらっしゃるかもしれません。ジムには、足つり対策に効果的な多様なトレーニングマシンや器具が揃っています。

例えば、ふくらはぎや太ももの裏側など、足つりに関わる特定の筋肉を安全かつ効果的に鍛えるマシンを利用できます。また、有酸素運動用のマシンも充実しており、血行促進による足つり予防にも繋がります。

さらに、ヨガやピラティス、ストレッチクラスなど、足つり予防に特化したプログラムが用意されているジムもあります。これらのプログラムに参加することで、専門的な知識に基づいた全身のバランス改善や柔軟性の向上が期待できます。

2.3 継続しやすい環境で運動習慣を確立

足つりの根本解決には、一時的な運動ではなく、継続的な運動習慣の確立が不可欠です。ジムは、その習慣を身につけるための理想的な環境を提供します。

決まった時間に通うことで生活リズムが整いやすくなり、また、清潔で快適な空間、充実した設備は、運動へのモチベーションを維持する助けになります。

他の利用者と顔を合わせることで適度な刺激を受けたり、トレーナーからの定期的なサポートがあることで、一人では挫折しがちな運動も楽しく続けられるようになります。これにより、足つりの悩みから解放されるだけでなく、健康的な体を手に入れることができるでしょう。

3. 運動不足で足がつる方へ ジムで実践すべきトレーニング

運動不足が原因で足がつるお悩みを抱えている方にとって、ジムは効果的な解決策を見つける場となります。ここでは、足つりの予防と改善に特化した、ジムで実践すべきトレーニング方法を具体的にご紹介いたします。

3.1 足つり予防に効果的なストレッチ

足つりの主な原因の一つに、筋肉の柔軟性不足が挙げられます。特に運動不足の方は筋肉が硬くなりがちですので、運動前後のストレッチを習慣にすることが非常に大切です。ジムでは広々としたスペースで集中してストレッチに取り組むことができます。

3.1.1 ふくらはぎのストレッチ

ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれ、血行に深く関わる重要な筋肉です。ここが硬くなると足つりのリスクが高まります。ジムの壁や柱を利用して、しっかりと伸ばしましょう。

| ストレッチ名 | 実践方法 | ポイント |

|---|---|---|

| カーフストレッチ(壁押し) | 壁に両手をつき、片足を大きく後ろに引きます。後ろ足のかかとを床につけたまま、前足の膝を曲げてふくらはぎを伸ばします。 | ふくらはぎの筋肉が心地よく伸びるのを感じながら、ゆっくりと呼吸を続けましょう。 左右それぞれ20~30秒間を目安に行ってください。 |

| ステップストレッチ | 段差のある場所(ステップ台など)に足の半分を乗せ、かかとを床に下ろすようにしてふくらはぎを伸ばします。 | 足首の柔軟性を高め、血行促進にもつながります。 無理のない範囲で、ゆっくりと行いましょう。 |

3.1.2 ハムストリングスのストレッチ

太ももの裏側にあるハムストリングスも、足つりに関係の深い筋肉です。ここが硬いと、ふくらはぎへの負担が増えることもあります。

| ストレッチ名 | 実践方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 座位でのハムストリングスストレッチ | 床に座り、片足を前に伸ばします。もう片方の足は膝を曲げて足裏を太ももの内側につけます。伸ばした足のつま先を天井に向け、背筋を伸ばしたままゆっくりと上体を前に倒します。 | 膝は軽く緩めても構いませんが、背中が丸まらないように注意してください。 太ももの裏が伸びるのを感じましょう。 |

| 立位でのハムストリングスストレッチ | 片足を前に出し、かかとを床につけてつま先を上げます。膝を軽く緩め、お尻を後ろに突き出すようにして上体を前に倒します。 | バランスを取りながら、太ももの裏側の伸びを意識してください。 ジムのバーなどにつかまると安定しやすいです。 |

3.1.3 足裏のストレッチ

意外と見落とされがちな足裏の筋肉も、足つりに関わることがあります。足裏の柔軟性を高めることで、足全体のバランスが整いやすくなります。

| ストレッチ名 | 実践方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 足指のストレッチ | 椅子に座り、片足の指を一本ずつ手で掴み、ゆっくりと反らしたり、広げたりします。 | 足の指一本一本を意識して、丁寧にほぐしましょう。 血行促進にも効果的です。 |

| ゴルフボールマッサージ | ゴルフボールやテニスボールを足裏で転がし、足裏の筋肉をほぐします。 | 体重をかけながら、特に硬いと感じる部分を重点的に刺激しましょう。 痛気持ち良い程度で行ってください。 |

3.2 足つり対策に役立つ筋力トレーニング

足つりの根本的な解決には、筋肉の強化も欠かせません。特に運動不足の方は、下半身の筋力が低下していることが多く、これが足つりの一因となることがあります。ジムでは、専門のマシンを活用して効率的に筋力をつけることができます。

3.2.1 下半身の筋力強化

足つり予防には、ふくらはぎだけでなく、太ももやお尻など下半身全体の筋力バランスを整えることが重要です。

| トレーニング種目 | ジムでの実践方法 | ポイント |

|---|---|---|

| レッグプレス | レッグプレスマシンに座り、足でプレートを押し上げます。 | 太ももやお尻の筋肉を効率的に鍛えられます。 膝を完全に伸ばしきらず、ゆっくりと動作を行いましょう。 |

| レッグカール | レッグカールマシンにうつ伏せになり、かかとでおもりを持ち上げます。 | ハムストリングス(太もも裏)を鍛えるのに効果的です。 反動を使わず、筋肉の収縮を意識してください。 |

| カーフレイズ | スタンディングカーフレイズマシンや、自重で段差を利用してかかとを上げ下げします。 | ふくらはぎの筋肉を強化し、血流改善にもつながります。 ゆっくりと動作を行い、つま先立ちで静止する時間を設けるとより効果的です。 |

| スクワット | バーベルやダンベルを使わず、自重で行うスクワットから始めましょう。 | 下半身全体の筋力をバランス良く鍛える基本的な運動です。 膝がつま先より前に出ないように注意し、お尻を引くように深くしゃがみます。 |

3.2.2 体幹の安定化

体幹とは、お腹周りや背中、お尻などの胴体部分を指します。体幹が安定していると、下半身の動きがスムーズになり、特定の筋肉への負担が減り、足つりのリスクを軽減することにもつながります。

| トレーニング種目 | ジムでの実践方法 | ポイント |

|---|---|---|

| プランク | 床にうつ伏せになり、肘とつま先で体を支え、頭からかかとまで一直線になるようにキープします。 | お腹に力を入れ、体が沈んだり反ったりしないように注意しましょう。 30秒から1分程度のキープを目標にしてください。 |

| サイドプランク | 体を横向きにし、片方の肘と足の外側で体を支え、体を一直線に保ちます。 | 脇腹の筋肉(腹斜筋)を鍛え、体幹の安定性を高めます。 左右均等に行いましょう。 |

3.3 血行促進に効果的な有酸素運動

足つりの原因の一つに、血行不良が挙げられます。有酸素運動は、全身の血流を促進し、筋肉への酸素や栄養素の供給を改善する効果があります。ジムには様々な有酸素運動のマシンが揃っており、天候に左右されずに運動を続けられます。

3.3.1 ウォーキングやジョギング

最も手軽に始められる有酸素運動です。ジムのランニングマシンを利用すれば、自分のペースで安全に運動できます。

| 運動の種類 | ジムでの実践方法 | ポイント |

|---|---|---|

| ランニングマシンでのウォーキング | ランニングマシンの速度と傾斜を調整し、20分から30分程度のウォーキングを行います。 | 無理のない速度から始め、徐々に時間や速度を上げていきましょう。 適度な傾斜をつけることで、下半身の血流がさらに促進されます。 |

| ランニングマシンでのジョギング | ウォーキングに慣れてきたら、軽くジョギングを取り入れてみましょう。 | 呼吸が乱れすぎない程度のペースを維持することが大切です。 心拍数を意識して、快適な範囲で続けましょう。 |

3.3.2 サイクリングや水泳

膝や足首への負担が少ない有酸素運動として、サイクリングや水泳もおすすめです。ジムにはエアロバイクやプールが併設されていることも多く、選択肢が広がります。

| 運動の種類 | ジムでの実践方法 | ポイント |

|---|---|---|

| エアロバイク | ジムのエアロバイクに乗り、一定のペースでペダルを漕ぎます。 | テレビを見たり音楽を聴きながらでも続けやすく、運動習慣の確立に役立ちます。 負荷を調整し、太ももやふくらはぎに程よい刺激を与えましょう。 |

| プールでの水泳 | ジムのプールを利用して、クロールや平泳ぎなどを行います。 | 浮力があるため関節への負担が少なく、全身運動として血行促進に非常に効果的です。 泳ぎが苦手な方は水中ウォーキングから始めても良いでしょう。 |

4. ジムと併用したい足つり対策と生活習慣の改善

4.1 水分とミネラル補給の重要性

運動不足が原因で足がつる場合、ジムでのトレーニングは非常に有効ですが、それだけでは十分ではありません。体内の水分とミネラルのバランスが崩れると、足がつりやすくなるため、日頃からの意識的な補給が欠かせません。

特に、ジムでの運動中は汗をかくことで水分だけでなく、カリウム、マグネシウム、ナトリウムといった電解質も大量に失われます。これらのミネラルは、筋肉の収縮や神経伝達に深く関わっており、不足すると筋肉が正常に機能しなくなり、足つりを引き起こす原因となります。

水分補給のポイントは、喉が渇く前にこまめに摂取することです。運動前だけでなく、運動中も定期的に水分を摂り、運動後も失われた水分をしっかりと補給しましょう。ミネラル補給には、スポーツドリンクや経口補水液が手軽ですが、日常的にはミネラルウォーターや麦茶なども良い選択肢です。

| ミネラルの種類 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| カリウム | 筋肉の収縮、神経伝達、体内の水分バランス調整 | バナナ、アボカド、ほうれん草、海藻類 |

| マグネシウム | 筋肉の弛緩、神経機能の維持、エネルギー生成 | アーモンド、カシューナッツ、豆腐、ほうれん草、玄米 |

| ナトリウム | 体内の水分バランス調整、神経伝達 | 食塩、醤油、加工食品(過剰摂取に注意) |

| カルシウム | 筋肉の収縮、骨の健康維持 | 牛乳、ヨーグルト、小魚、小松菜 |

4.2 食生活の見直しと栄養バランス

足つりを予防するためには、特定の栄養素に偏らず、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。筋肉の健康を保ち、疲労回復を促す栄養素を積極的に摂取しましょう。

特に、タンパク質は筋肉の修復と生成に不可欠であり、良質なタンパク質を毎食摂ることを意識してください。肉、魚、卵、大豆製品などが主な供給源です。また、ビタミンB群はエネルギー代謝を助け、神経機能を正常に保つ働きがあり、足つり予防にも役立ちます。豚肉、レバー、玄米、乳製品などに多く含まれています。

さらに、抗酸化作用のあるビタミンCやビタミンEは、運動による体の酸化ストレスを軽減し、疲労回復をサポートします。野菜や果物、ナッツ類などから摂取できます。これらの栄養素は、単独で摂るよりも、互いに協力し合って効果を発揮するため、多様な食材を組み合わせた食事が理想的です。

4.3 適切な睡眠と休息

疲労の蓄積は、足つりを引き起こす大きな要因の一つです。ジムでの運動で体を鍛えることは重要ですが、同時に十分な睡眠と休息を確保し、疲労を回復させることも忘れてはなりません。

睡眠中には、筋肉の修復や成長に必要なホルモンが分泌され、日中の活動で疲れた体を回復させます。質の良い睡眠を確保するためには、寝室の環境を整えることが大切です。例えば、寝る前にスマートフォンやパソコンの使用を控える、カフェインやアルコールの摂取を避ける、リラックスできる入浴をするなどが挙げられます。

また、日中も適度な休憩を取り入れることで、体の緊張をほぐし、疲労の蓄積を防ぐことができます。仕事の合間にストレッチをしたり、短い昼寝を取り入れたりすることも有効です。心身ともにリフレッシュすることで、足つりのリスクを減らし、ジムでのトレーニング効果も高まります。

4.4 無理なく続けるためのポイント

足つりの根本解決には、ジムでの運動と生活習慣の改善を継続することが何よりも重要です。しかし、無理をしてしまうと、かえってストレスとなり、継続が難しくなってしまいます。自分に合ったペースで、楽しみながら続ける工夫をしましょう。

まず、小さな目標を設定することから始めてみてください。例えば、「毎日コップ一杯の水を多く飲む」「週に一度はジムに行く」といった具体的な目標です。達成感を積み重ねることで、モチベーションを維持しやすくなります。また、運動や食事の記録をつけることも有効です。自分の変化を視覚的に確認できると、継続の励みになります。

ストレスは筋肉の緊張を高め、足つりの原因となることがあります。趣味の時間を持ったり、友人との交流を楽しんだりするなど、ストレスを上手に解消する方法を見つけることも大切です。何よりも、足つり改善のプロセスを楽しむ気持ちを持つことが、長期的な成功につながります。焦らず、自分の体と向き合いながら、健康的な生活習慣を築いていきましょう。

5. まとめ

運動不足が原因で足がつる頻度が高いとお悩みの方へ、この記事ではそのメカニズムから具体的な対策までご紹介しました。足つりの根本解決には、ジムでの専門的な指導のもと、適切なストレッチや筋力トレーニング、有酸素運動を継続することが非常に有効です。また、水分やミネラル補給、食生活の見直し、十分な睡眠といった生活習慣の改善も欠かせません。これらを複合的に実践することで、足つりの悩みから解放され、より快適で活動的な毎日を送ることができるでしょう。諦めずに、今日から一歩踏み出してみませんか。

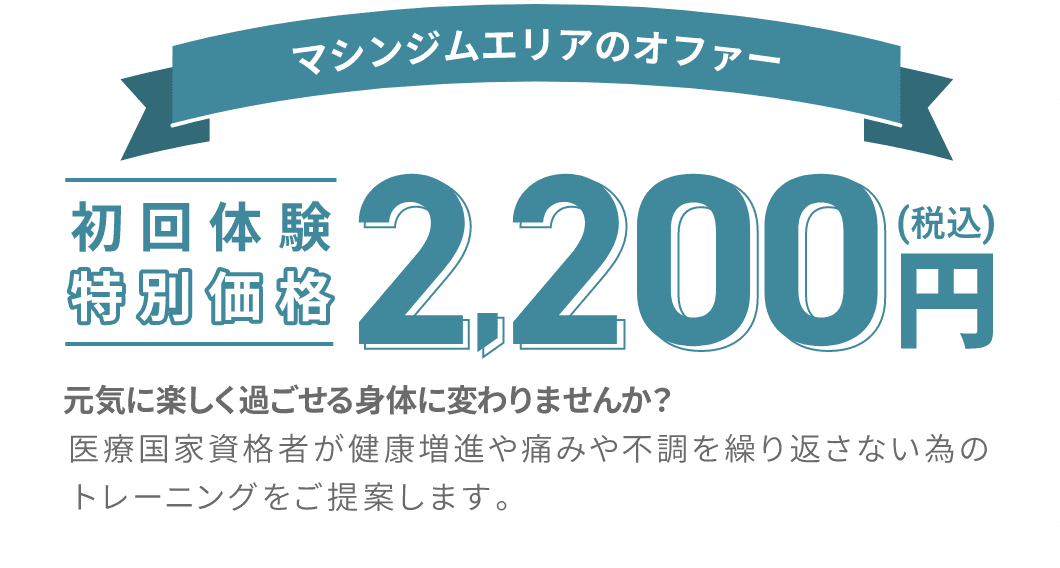

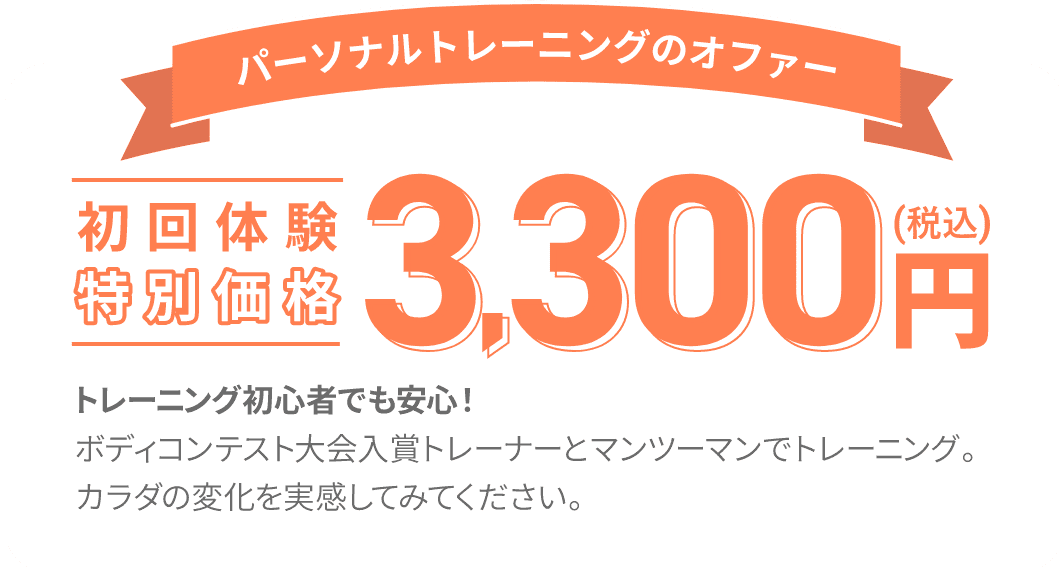

1DAY体験会のご予約や

お問い合わせCONTACT

お電話でのお問い合わせ

営業

時間

24時間営業

9:30~20:00(スタッフ常駐)

定休日:第1日曜

LINEでのお問い合わせ

LINEでご予約・ご相談

メールでのお問い合わせ